Concizumab

コンシズマブ (アレモ®)

Concizumab:コンシズマブ(アレモ®)

| 投与量 | コース | 投与日 |

|---|---|---|

| 1.0mg/kg 皮下注射 | ー | Day 1 |

| 0.2mg/kg 皮下注射 | ー | Day 2~ |

前投薬

その他

| 投与開始後4〜8週にTDMを実施し、用量を調節する。 |

本コンテンツは特定の治療法を推奨するものではございません。 個々の患者の病態や、 実際の薬剤情報やガイドラインを確認の上、 利用者の判断と責任でご利用ください。

薬剤情報

抗TFPIモノクローナル抗体 コンシズマブ

*ノボ ノルディスク ファーマ株式会社の外部サイトへ遷移

投与スケジュール

先天性血友病患者における出血傾向の抑制

12歳以上の患者には、 1日目に負荷投与としてコンシズマブ 1mg/kgを皮下投与し、 2日目以降は1日1回0.20mg/kgを維持用量として皮下投与

血中濃度や患者状態に応じて、 0.15mg/kgへの減量または0.25mg/kgへの増量が可能

本剤は、 血液凝固第VIII因子または第IX因子に対するインヒビターの有無にかかわらず、 有効性が確認されている。

アレモ®皮下注 電子添文¹⁾より引用

Key Data|臨床試験結果

第III相試験では、 重篤な血栓塞栓性事象の報告を受け、 試験が一時中断された。 再開にあたっては、 リスク低減策として治験計画書が改訂され、 破綻出血時のバイパス止血製剤の最小用量での使用、 初期維持用量の0.25mg/kgから0.20mg/kgへの減量、 血中濃度に応じた用量調整基準の導入、 および待機的大手術の禁止が盛り込まれた²⁾。

📊 4311試験

12歳以上のインヒビター保有血友病AまたはB患者133例を対象とした国際共同第III相試験。 被験者は、 出血時にバイパス止血製剤を用いる治療群と、 コンシズマブ定期投与群に無作為に割り付けられた。 主要評価項目は、 自然出血および外傷性出血に対して治療が行われた出血の年換算出血率 (ABR) とされた。

【有効性】コンシズマブ群 (vs バイパス群)

- ABR平均推定値 : 1.7回/年 (vs 11.8回/年、 p<0.001)

- ABR中央値 : 0回/年 (vs 9.8回/年)

【安全性】主な有害事象

- 関節痛 10.2%

- 注射部位紅斑 7.1%

- 上気道感染 6.3%

- プロトロンビンフラグメント1・2増加 5.5%

- 発熱 4.7%

- COVID-19 4.7%

- 上咽頭炎 4.7%

- フィブリンDダイマー増加 4.7%

- 頭痛 4.7%

📊 4307試験

12歳以上のインヒビター非保有血友病AおよびB患者156例を対象とした国際共同第III相試験。 凝固因子製剤による出血時治療群とコンシズマブ定期投与群に無作為に割り付けられた。 主要評価項目は、 自然出血および外傷性出血に対して治療が行われた出血の年換算出血率 (ABR) とされた。

【有効性】コンシズマブ群 (vs 出血時治療群)

血友病A :

- ABR平均推定値 : 2.7回/年 (vs 19.3回/年、 p<0.001)

- ABR中央値 : 2.9回/年 (vs 19.6回/年)

血友病B :

- ABR平均推定値 : 3.1回/年 (vs 14.8回/年、 p<0.001)

- ABR中央値 : 1.6回/年 (vs 14.9回/年)

【安全性】主な有害事象

- COVID-19 12.6%

- フィブリンDダイマー増加 7.9%

- 上気道感染 6.6%

- プロトロンビンフラグメント1・2増加 6.0%

- 上咽頭炎 6.0%

- 関節痛 5.3%

- 頭痛 5.3%

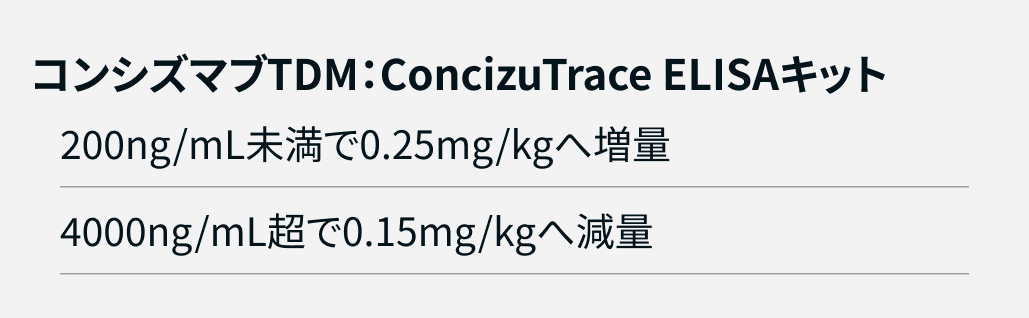

コンシズマブ血中濃度測定

コンシズマブの用量調整は、 投与開始4週後の血中濃度を指標に行う。 血中濃度の測定には、 承認されたConcizuTrace ELISAキットを用いる。 以下の目安に従い用量を調節し、 治療開始から8週以内に実施することが望ましい。

高血中濃度の場合は血栓塞栓症のリスクが高まるおそれがあり、 十分な注意を要する。 なお、 臨床症状に応じて血中濃度を再測定し、 必要に応じて追加の調整を行う。

特徴と注意点

🧑⚕️アレモ®は、 外因系血液凝固反応の主要な制御因子であるTFPIを阻害し、 外因系経路を増強することで、 血友病AおよびBの両方に有効な新規作用機序の薬剤です。

東海大学医学部血液腫瘍内科 扇屋大輔先生

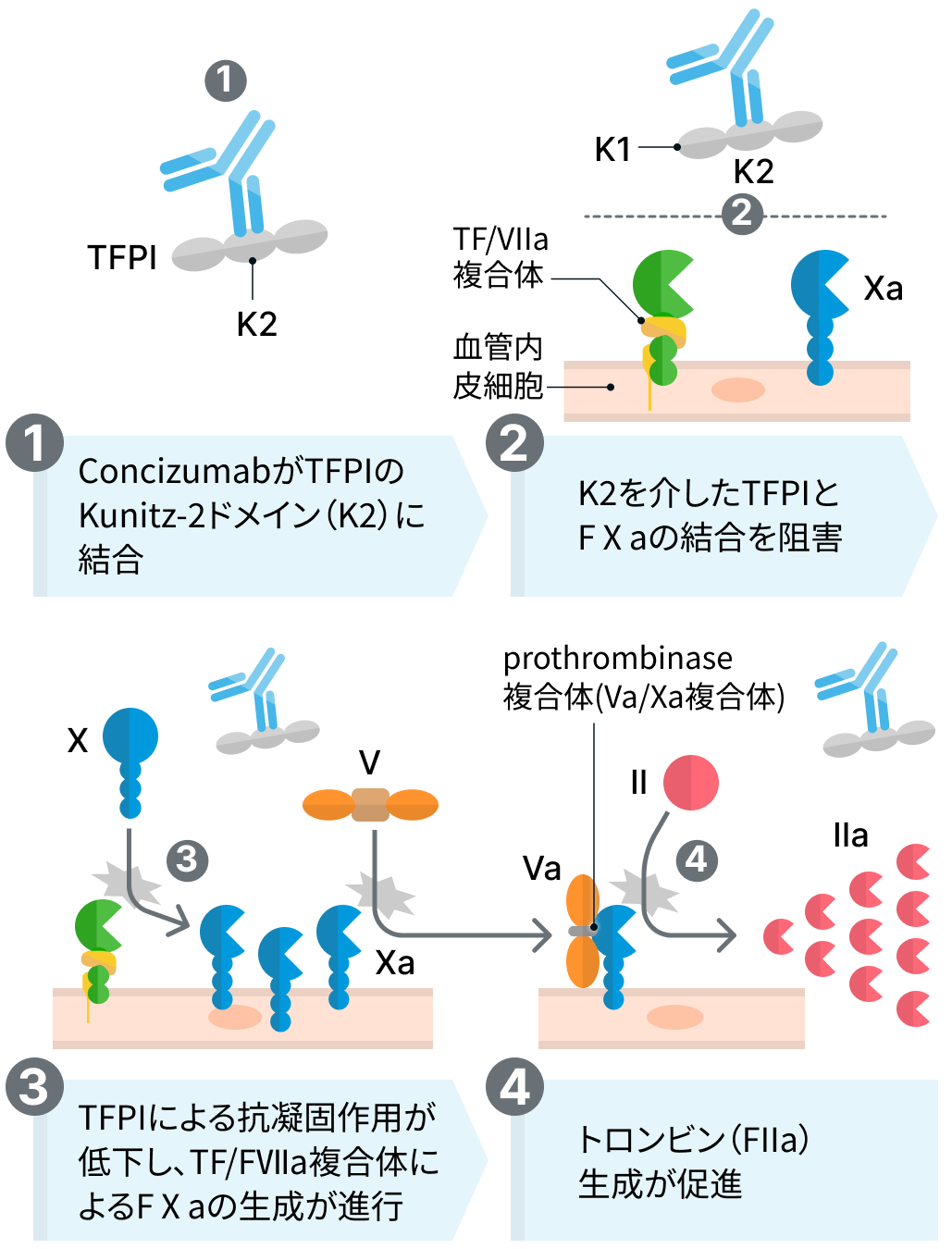

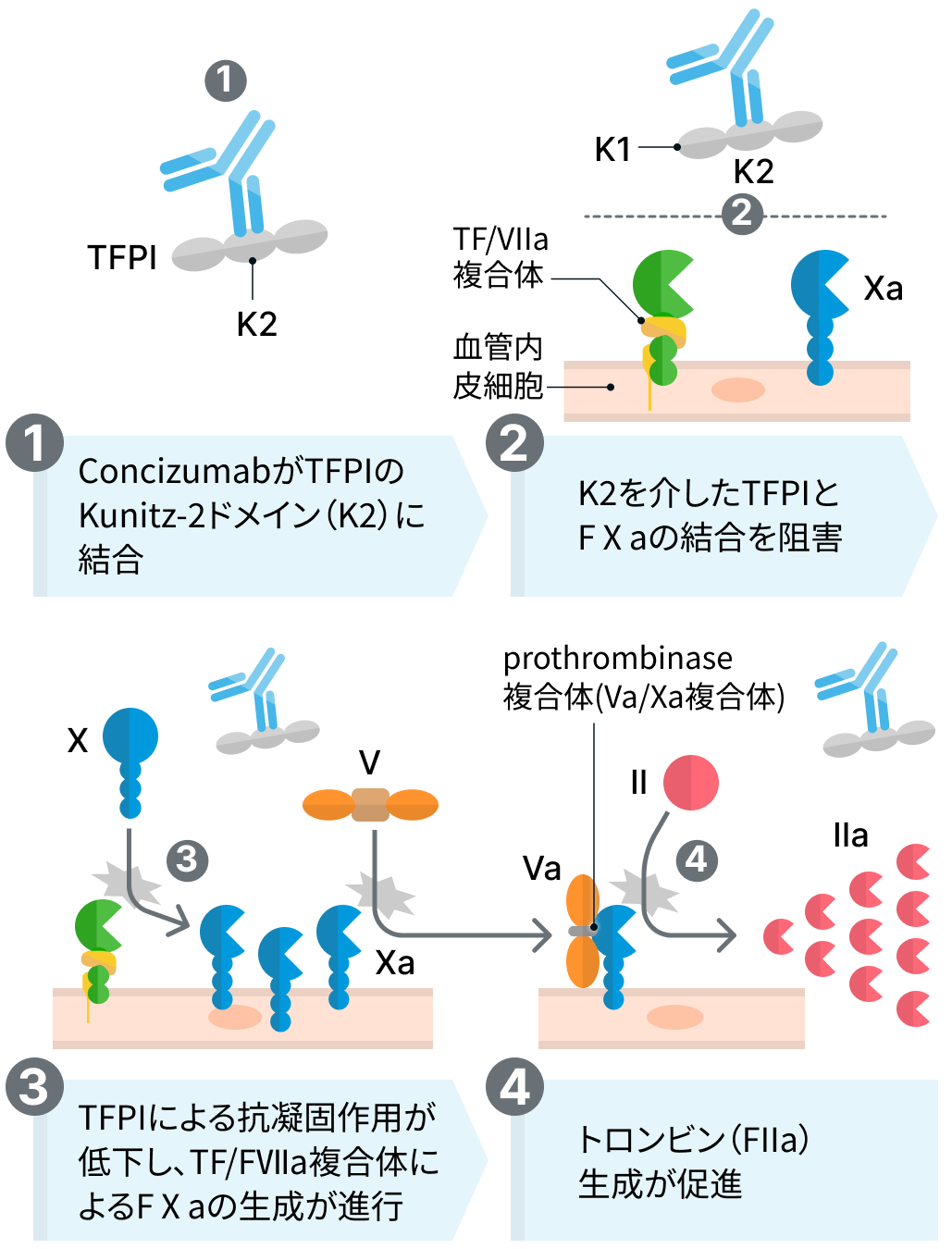

作用機序

編集部作図

コンシズマブは組織因子経路インヒビター (TFPI) のKunitzドメイン2 (K2) に結合するヒトIgG4抗体である。 TFPIはK2を介して活性型第X因子 (FXa) に結合し、 さらにFXaを足場にTF–FVIIa複合体も阻害して外因系凝固を抑制する。 コンシズマブはTFPIを中和し、 このFXaとTF–FVIIaの抑制を解除することでトロンビン産生を増強し止血を促進する。 作用は第VIII/IX因子と独立しており、 両因子に対する阻害抗体の有無に影響されず、 新たなインヒビターも誘発しない。

適用時の注意事項

- 組織因子の過剰発現を伴う病態 (進行アテローム性疾患、 癌、 挫滅、 敗血症、 炎症など) では、 本剤により血栓塞栓症やDICのリスクが高まるおそれがある

- 出血傾向の抑制を目的とした定期投与専用であり、 出血時の止血には使用しない

- 他剤からの切替え方法

- rFVIIa (ノボセブン®) : コンシズマブ開始12時間前までに中止

- aPCC (ファイバ®) およびFX・aFVII複合体 (バイクロット®) : 48時間前までに中止

- 半減期標準型の第Ⅷ因子および第Ⅸ因子製剤 : 24時間前までに中止

- 半減期延長型など他製剤から切り替える際は、 前治療薬の半減期を考慮

rFVIIa : 遺伝子組換え活性型第VII因子製剤、 aPCC : 活性型プロトロンビン複合体製剤、 FX・aFVII複合体 : 乾燥濃縮人血液凝固第X因子加活性化第VII因子製剤

使用が想定される半減期延長型血液凝固因子製剤およびエミシズマブ (ヘムライブラ®) の半減期については、 『アレモ®投与中の注意事項』の25ページに記載されている。

- 自己注射にあたっては、 適切な教育・訓練を経て確実に投与できることを確認し、 器具の廃棄方法や添付文書の確認、 異常時の対応について患者や家族に十分指導した上で、 医師の管理下で実施する

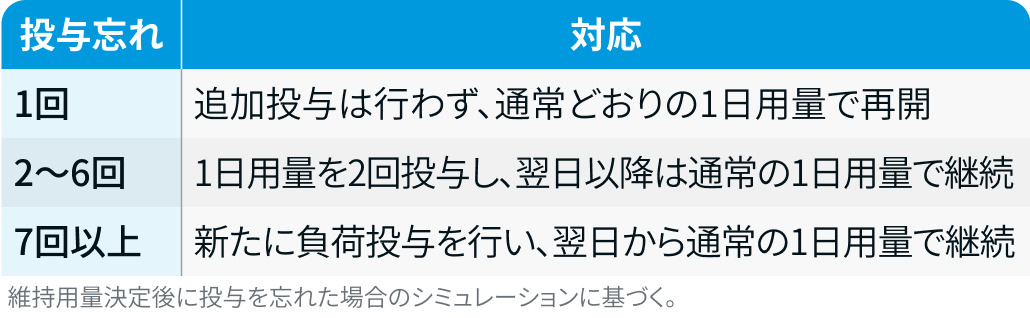

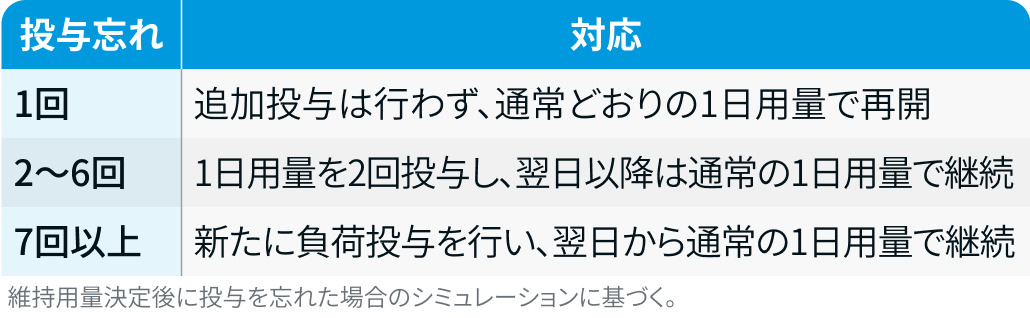

投与を忘れた場合の対応

本剤の中止により数日で血中濃度が低下し、 有効性が損なわれるおそれがあるため、 休薬期間に応じた対応として、 以下の1回追加投与または再負荷投与の要否を判断する。 判断にあたっては、 患者の臨床症状、 出血状況、 血栓リスクや併存疾患を踏まえること。

2回以上連続での投与忘れ時には医療機関へ連絡するよう指導

破綻出血時の対応

軽度~中等度の出血には、 バイパス止血製剤 (rFVIIa、 aPCC、 FX・aFVII複合体) またはFVIII/FIX製剤を使用し、 承認済みの最小用量を基準に出血部位や程度に応じて投与量・期間を調整する。 なお、 aPCCは24時間以内で100U/kgを上限とすることが望ましい。 重度出血時は、 血友病や出血性疾患の治療経験を有する医師に相談すること。

手術時の対応

大手術時は、 血友病や出血性疾患の治療経験を有する医師と相談のうえ、 原則として本剤の投与を中止する。 小手術時は、 通常、 用量調整の必要はない。

小手術 : 皮膚・粘膜・浅部結合組織のみを対象とする侵襲的手技 (例 : 皮膚生検、 歯科処置、 CVポート埋め込みなど)²⁾

RMP【重要な特定されたリスク】

アレモ®皮下注 医薬品リスク管理計画書 (RMP)

- 血栓塞栓症

出典

- ノボ ノルディスク ファーマ株式会社. アレモ®皮下注 電子添文 2025年5月改訂(第3版)

- ノボ ノルディスク ファーマ株式会社. アレモ®投与中の注意事項 2024年6月作成.

最終更新日 : 2025年7月24日

執筆 : HOKUTO編集部 がん専門・指導薬剤師

監修医師 : 東海大学血液腫瘍内科 扇屋大輔

Concizumab

Concizumab:コンシズマブ(アレモ®)

| 投与量 | コース | 投与日 |

|---|---|---|

| 1.0mg/kg 皮下注射 | ー | Day 1 |

| 0.2mg/kg 皮下注射 | ー | Day 2~ |

前投薬

その他

| 投与開始後4〜8週にTDMを実施し、用量を調節する。 |

概要

本コンテンツは特定の治療法を推奨するものではございません。 個々の患者の病態や、 実際の薬剤情報やガイドラインを確認の上、 利用者の判断と責任でご利用ください。

薬剤情報

抗TFPIモノクローナル抗体 コンシズマブ

*ノボ ノルディスク ファーマ株式会社の外部サイトへ遷移

投与スケジュール

先天性血友病患者における出血傾向の抑制

12歳以上の患者には、 1日目に負荷投与としてコンシズマブ 1mg/kgを皮下投与し、 2日目以降は1日1回0.20mg/kgを維持用量として皮下投与

血中濃度や患者状態に応じて、 0.15mg/kgへの減量または0.25mg/kgへの増量が可能

本剤は、 血液凝固第VIII因子または第IX因子に対するインヒビターの有無にかかわらず、 有効性が確認されている。

アレモ®皮下注 電子添文¹⁾より引用

Key Data|臨床試験結果

第III相試験では、 重篤な血栓塞栓性事象の報告を受け、 試験が一時中断された。 再開にあたっては、 リスク低減策として治験計画書が改訂され、 破綻出血時のバイパス止血製剤の最小用量での使用、 初期維持用量の0.25mg/kgから0.20mg/kgへの減量、 血中濃度に応じた用量調整基準の導入、 および待機的大手術の禁止が盛り込まれた²⁾。

📊 4311試験

12歳以上のインヒビター保有血友病AまたはB患者133例を対象とした国際共同第III相試験。 被験者は、 出血時にバイパス止血製剤を用いる治療群と、 コンシズマブ定期投与群に無作為に割り付けられた。 主要評価項目は、 自然出血および外傷性出血に対して治療が行われた出血の年換算出血率 (ABR) とされた。

【有効性】コンシズマブ群 (vs バイパス群)

- ABR平均推定値 : 1.7回/年 (vs 11.8回/年、 p<0.001)

- ABR中央値 : 0回/年 (vs 9.8回/年)

【安全性】主な有害事象

- 関節痛 10.2%

- 注射部位紅斑 7.1%

- 上気道感染 6.3%

- プロトロンビンフラグメント1・2増加 5.5%

- 発熱 4.7%

- COVID-19 4.7%

- 上咽頭炎 4.7%

- フィブリンDダイマー増加 4.7%

- 頭痛 4.7%

📊 4307試験

12歳以上のインヒビター非保有血友病AおよびB患者156例を対象とした国際共同第III相試験。 凝固因子製剤による出血時治療群とコンシズマブ定期投与群に無作為に割り付けられた。 主要評価項目は、 自然出血および外傷性出血に対して治療が行われた出血の年換算出血率 (ABR) とされた。

【有効性】コンシズマブ群 (vs 出血時治療群)

血友病A :

- ABR平均推定値 : 2.7回/年 (vs 19.3回/年、 p<0.001)

- ABR中央値 : 2.9回/年 (vs 19.6回/年)

血友病B :

- ABR平均推定値 : 3.1回/年 (vs 14.8回/年、 p<0.001)

- ABR中央値 : 1.6回/年 (vs 14.9回/年)

【安全性】主な有害事象

- COVID-19 12.6%

- フィブリンDダイマー増加 7.9%

- 上気道感染 6.6%

- プロトロンビンフラグメント1・2増加 6.0%

- 上咽頭炎 6.0%

- 関節痛 5.3%

- 頭痛 5.3%

コンシズマブ血中濃度測定

コンシズマブの用量調整は、 投与開始4週後の血中濃度を指標に行う。 血中濃度の測定には、 承認されたConcizuTrace ELISAキットを用いる。 以下の目安に従い用量を調節し、 治療開始から8週以内に実施することが望ましい。

高血中濃度の場合は血栓塞栓症のリスクが高まるおそれがあり、 十分な注意を要する。 なお、 臨床症状に応じて血中濃度を再測定し、 必要に応じて追加の調整を行う。

特徴と注意点

🧑⚕️アレモ®は、 外因系血液凝固反応の主要な制御因子であるTFPIを阻害し、 外因系経路を増強することで、 血友病AおよびBの両方に有効な新規作用機序の薬剤です。

東海大学医学部血液腫瘍内科 扇屋大輔先生

作用機序

編集部作図

コンシズマブは組織因子経路インヒビター (TFPI) のKunitzドメイン2 (K2) に結合するヒトIgG4抗体である。 TFPIはK2を介して活性型第X因子 (FXa) に結合し、 さらにFXaを足場にTF–FVIIa複合体も阻害して外因系凝固を抑制する。 コンシズマブはTFPIを中和し、 このFXaとTF–FVIIaの抑制を解除することでトロンビン産生を増強し止血を促進する。 作用は第VIII/IX因子と独立しており、 両因子に対する阻害抗体の有無に影響されず、 新たなインヒビターも誘発しない。

適用時の注意事項

- 組織因子の過剰発現を伴う病態 (進行アテローム性疾患、 癌、 挫滅、 敗血症、 炎症など) では、 本剤により血栓塞栓症やDICのリスクが高まるおそれがある

- 出血傾向の抑制を目的とした定期投与専用であり、 出血時の止血には使用しない

- 他剤からの切替え方法

- rFVIIa (ノボセブン®) : コンシズマブ開始12時間前までに中止

- aPCC (ファイバ®) およびFX・aFVII複合体 (バイクロット®) : 48時間前までに中止

- 半減期標準型の第Ⅷ因子および第Ⅸ因子製剤 : 24時間前までに中止

- 半減期延長型など他製剤から切り替える際は、 前治療薬の半減期を考慮

rFVIIa : 遺伝子組換え活性型第VII因子製剤、 aPCC : 活性型プロトロンビン複合体製剤、 FX・aFVII複合体 : 乾燥濃縮人血液凝固第X因子加活性化第VII因子製剤

使用が想定される半減期延長型血液凝固因子製剤およびエミシズマブ (ヘムライブラ®) の半減期については、 『アレモ®投与中の注意事項』の25ページに記載されている。

- 自己注射にあたっては、 適切な教育・訓練を経て確実に投与できることを確認し、 器具の廃棄方法や添付文書の確認、 異常時の対応について患者や家族に十分指導した上で、 医師の管理下で実施する

投与を忘れた場合の対応

本剤の中止により数日で血中濃度が低下し、 有効性が損なわれるおそれがあるため、 休薬期間に応じた対応として、 以下の1回追加投与または再負荷投与の要否を判断する。 判断にあたっては、 患者の臨床症状、 出血状況、 血栓リスクや併存疾患を踏まえること。

2回以上連続での投与忘れ時には医療機関へ連絡するよう指導

破綻出血時の対応

軽度~中等度の出血には、 バイパス止血製剤 (rFVIIa、 aPCC、 FX・aFVII複合体) またはFVIII/FIX製剤を使用し、 承認済みの最小用量を基準に出血部位や程度に応じて投与量・期間を調整する。 なお、 aPCCは24時間以内で100U/kgを上限とすることが望ましい。 重度出血時は、 血友病や出血性疾患の治療経験を有する医師に相談すること。

手術時の対応

大手術時は、 血友病や出血性疾患の治療経験を有する医師と相談のうえ、 原則として本剤の投与を中止する。 小手術時は、 通常、 用量調整の必要はない。

小手術 : 皮膚・粘膜・浅部結合組織のみを対象とする侵襲的手技 (例 : 皮膚生検、 歯科処置、 CVポート埋め込みなど)²⁾

RMP【重要な特定されたリスク】

アレモ®皮下注 医薬品リスク管理計画書 (RMP)

- 血栓塞栓症

出典

- ノボ ノルディスク ファーマ株式会社. アレモ®皮下注 電子添文 2025年5月改訂(第3版)

- ノボ ノルディスク ファーマ株式会社. アレモ®投与中の注意事項 2024年6月作成.

最終更新日 : 2025年7月24日

執筆 : HOKUTO編集部 がん専門・指導薬剤師

監修医師 : 東海大学血液腫瘍内科 扇屋大輔

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。

あなたは医師もしくは医療関係者ですか?

HOKUTOへようこそ。当サイトでは、医師の方を対象に株式会社HOKUTOの臨床支援コンテンツを提供しています。