rATG+CsA+ROMI

ウサギATG+シクロスポリン+ロミプロスチム

rATG:抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン(サイモグロブリン®)

| 投与量 | コース | 投与日 |

|---|---|---|

| 2.5mg/kg 点滴静注 | ー | Day 1~5 |

CsA:シクロスポリン(ネオーラル®)

| 投与量 | コース | 投与日 |

|---|---|---|

| 5又は6mg/kg/日 分2 内服 | ー | Day 1~ |

ROMI:ロミプロスチム(ロミプレート®)

| 投与量 | コース | 投与日 |

|---|---|---|

| 10μg/kg 皮下投与 | ー | Day 1、8、15、22… |

前投薬

| rATG投与前には、解熱薬、抗ヒスタミン薬、副腎皮質ホルモン薬を前投与する。 |

その他

本コンテンツは特定の治療法を推奨するものではありません。 個々の患者の病態や、 実際の薬剤情報やガイドラインを確認の上、 利用者の判断と責任でご利用ください。

薬剤情報

- サイモグロブリン® (添付文書)

- ネオーラル® (添付文書)

*協和キリン株式会社の外部サイトへ遷移します

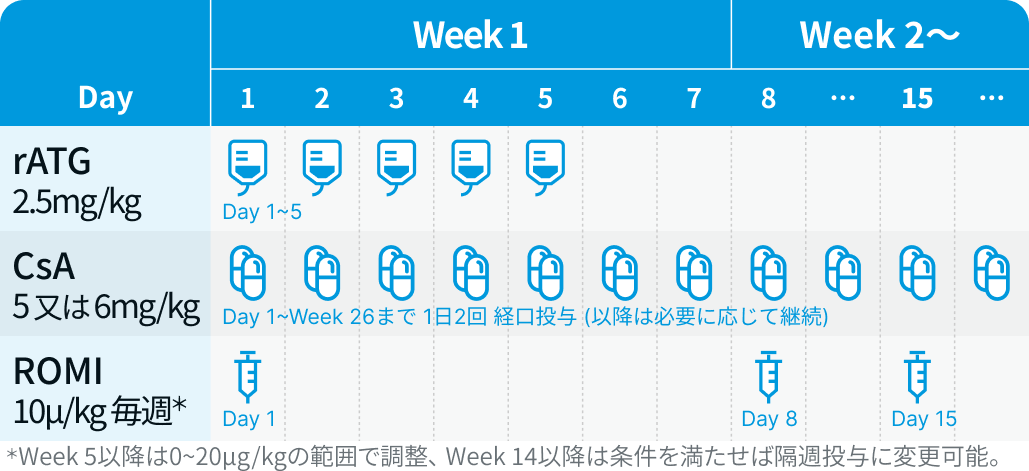

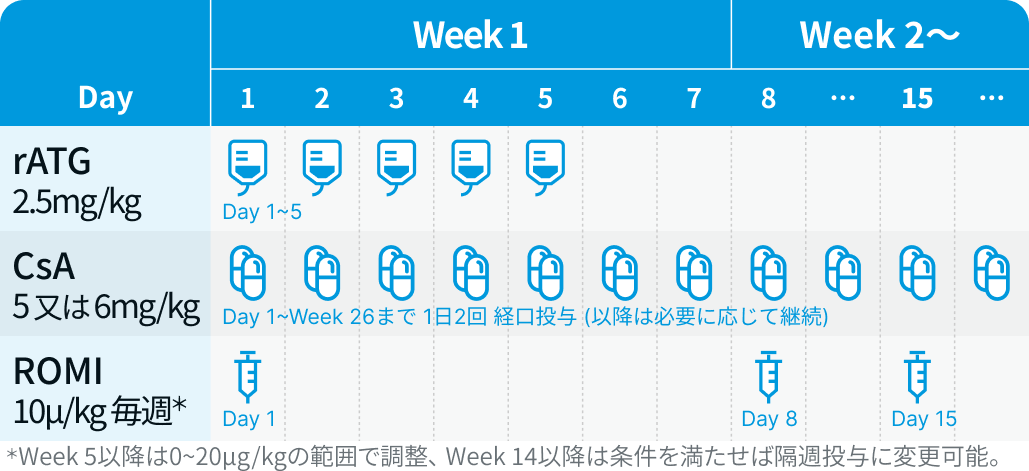

投与スケジュール

ロミプレート®製品情報²⁾より編集部作成

抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン (rATG) : Day1~5に1回2.5mg/kgを生理食塩液又は5%ブドウ糖500mLで希釈し、 6時間以上かけ点滴静注

シクロスポリンA (CsA) : Day1~Week26に5又は6mg/kgを1日2回経口投与で開始し、 適宜増減。 Week26以降は不要と判断されるまで継続可能

ロミプロスチム : 週1回10µg/kgで開始、 Week5以降は0~20µg/kgの範囲で調整、 Week14以降に4週連続でCRを達成の場合は隔週投与に変更可

Key Data|臨床試験結果

📊 非盲検第II/III相試験 : 003試験

免疫抑制療法未治療の日本・韓国・台湾の再生不良性貧血患者17例を対象とした国際共同の非盲検用量調整・延長投与試験。 rATG+CsAにロミプロスチムを併用し、 Week 27時点の奏効率 (完全寛解 [CR] 又は部分寛解 [PR]) を主要評価項目とした。

CRはHb≧10g/dL、 好中球数≧1,000/μL、 血小板数≧100,000/μLすべてを満たす場合。 PRは、 ①重症又は最重症例では輸血非依存かつ好中球数≧500/μL、 血小板数≧20,000/μL、 網赤血球数≧20,000/μLのうち2項目以上を満たす場合、 ②輸血依存の非重症例では輸血非依存となることで定義された。

【有効性】

- Week 27時点の奏効割合 : 76.5% (13/17例)

- Week 14時点の奏効割合 : 41.2% (7/17例)

【安全性】主な副作用

- γ-GTP増加 11.8% (2例)

- 上咽頭炎 5.9% (1例)

- ALT増加 5.9% (1例)

- AST増加 5.9% (1例)

- 血中ビリルビン増加 5.9% (1例)

- 腫瘍マーカー上昇 5.9% (1例)

- レチクリン増加 5.9% (1例)

- 関節痛 5.9% (1例)

各プロトコル

適格基準

003試験の主な適格基準²⁾

- 年齢 : ≧20歳

- ECOG PS : 0~1

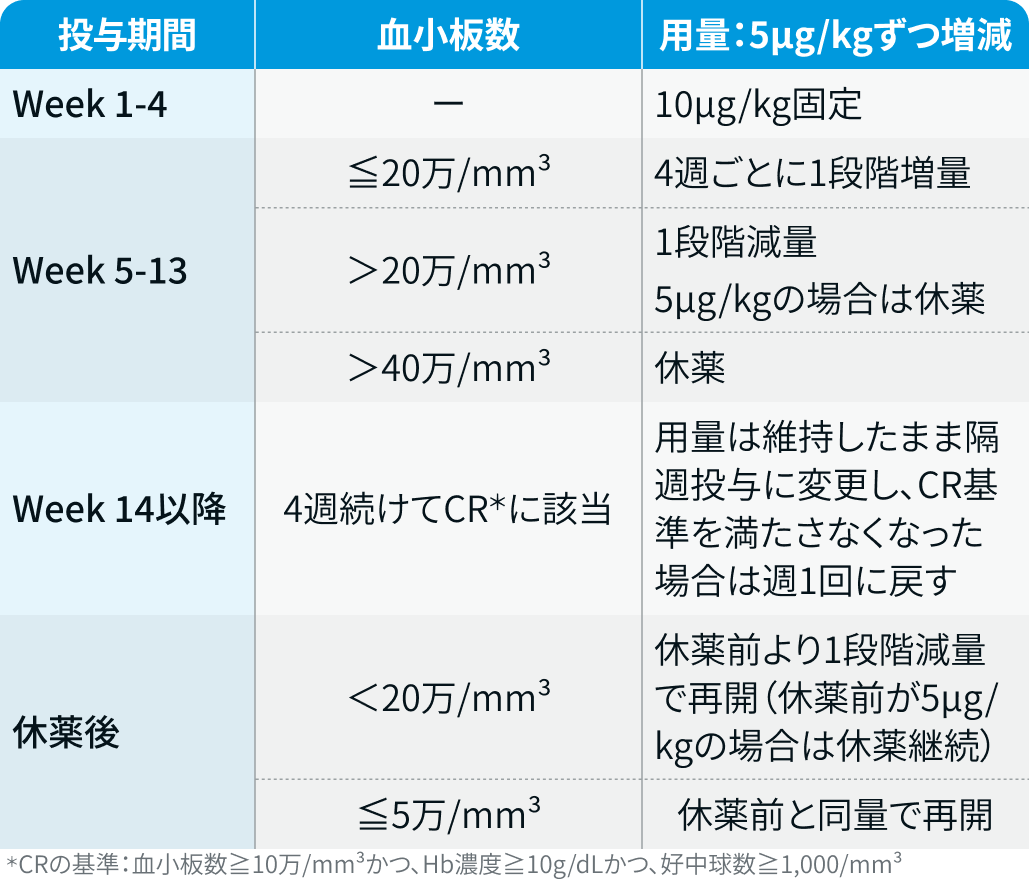

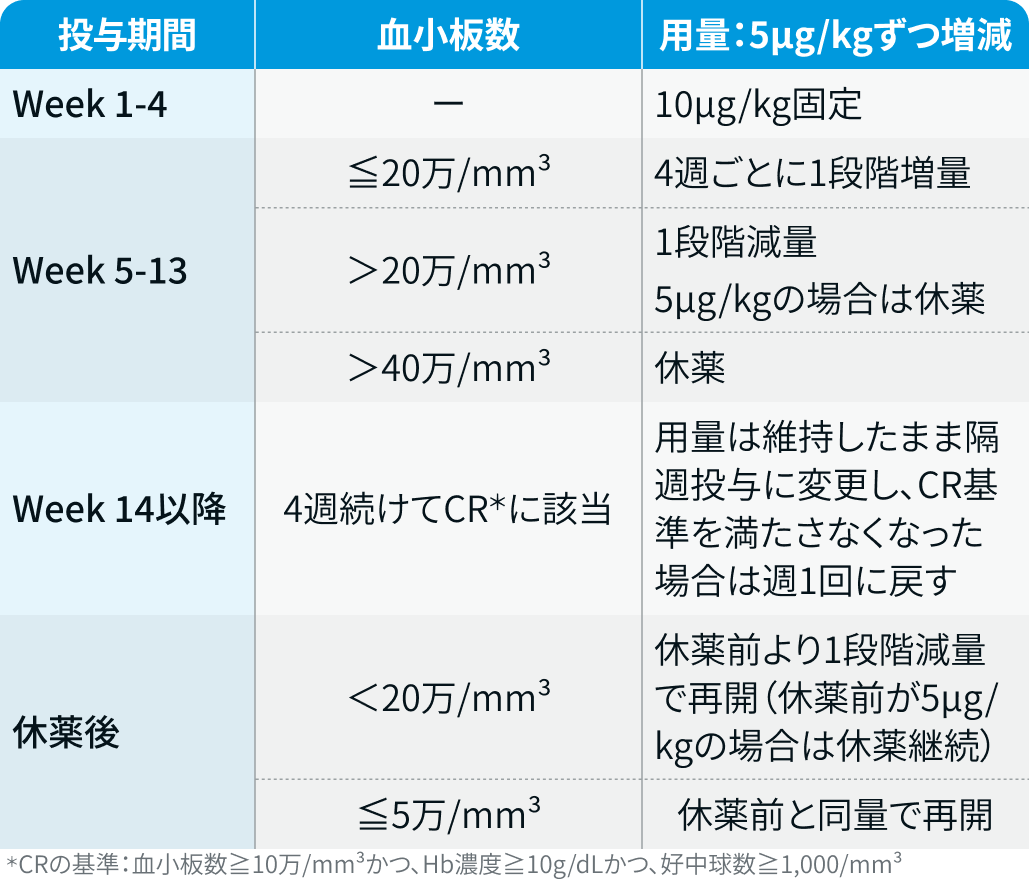

ロミプロスチム投与量調節

003試験²⁾のプロトコルを基に編集部作成

本レジメンの位置づけ

本レジメンの主な適用場面は以下のとおり。

Stage 1および2a : CsA単剤が無効で、 血小板減少や貧血が進行し輸血を要する患者

Stage 2b~5 : HLA一致同胞ドナーがいない、 又は移植を希望しない40歳未満の患者、 および40歳以上の患者

出典 : 再生不良性貧血診療の参照ガイド (令和4年度改訂版、 令和5年度一部補訂)³⁾

🧑⚕️ROMIはEPAGに比べて肝障害の頻度が少ないため、 ATG開始時の併用薬として使用しやすいです。

東海大学医学部血液腫瘍内科 扇屋大輔先生

ATGの安全管理

試験投与

アナフィラキシーなど過敏反応を起こすことがあるため、 使用前に十分な問診と試験投与を実施する。 試験投与は、 1バイアルを日局注射用水5mLで溶解後、 0.5mL (2.5mg) を100mLの生理食塩液で希釈し、 1時間以上かけ点滴静注する。

ステロイド併用によるアレルギー予防

ATG投与時には、 血清病およびアレルギー反応の予防目的でステロイド併用が推奨される。 主な投与法は以下の通りであり、 血清病の徴候がみられた場合にはステロイド減量を遅らせる³⁾。

従来法 :

- メチルプレドニゾロン 2mg/kg 静注 : Day1~7

- プレドニゾロン 1mg/kg 静注 : Day8~14

- 以降、 Day28まで漸減中止

- 総投与量 : 26.6mg/kg

早期減量レジメン :

- メチルプレドニゾロン 2mg/kg 静注 : Day1~5

- 同 1mg/kg 静注 : Day6

- プレドニゾロン 0.5mg/kg 経口 : Day8、 10、 12、 14、 16、 18、 20

- 総投与量 : 14.5mg/kg

減量法により、 EBウイルス再活性化に伴うBリンパ球増殖性疾患のリスクが低減する可能性がある。

感染症予防とウイルス再活性化への対応

ATG投与後1~2ヵ月はリンパ球減少により、 真菌、 ニューモシスチス、 結核、 帯状疱疹ウイルス、 CMVなどの感染リスクが増加する。 特にウサギATGはウマATGよりも免疫抑制作用が強く、 免疫不全が遷延しやすいため、 十分な注意が必要である。 『再生不良性貧血診療の参照ガイド』では、 以下のような感染症予防およびウイルス再活性化への対応が推奨されている³⁾。

抗ウイルス・抗真菌薬の予防投与 :

帯状疱疹の重症化を防ぐため、 アシクロビル又はバラシクロビルの予防投与が推奨される。 T細胞数が回復するまで、 おおよそ3~6ヵ月間の継続が望ましい。

CMV・EBV再活性化への対応 :

CMV抗原血症の陽性化はしばしば認められるが、 CMV感染症の発症は稀である。 一方、 EBウイルスはほぼ全例で再活性化し、 まれにEBV関連リンパ増殖性疾患 (EBV-LPD) を発症する。 特にATG投与2~4週後は免疫抑制が最も強く、 頻回のEBV-DNAモニタリングが推奨される。 EBVコピー数が10⁴コピー/10⁵細胞以上かつ発熱・リンパ節腫大を伴う場合はEBV-LPDを疑い、 生検やフローサイトメトリーでの確定診断の上、 リツキシマブ投与を検討する。

CsAの安全管理

薬物血中濃度モニタリング (TDM)

CsA開始後は速やかに血中トラフ濃度を測定し、 150~250ng/mLを目安に用量を調整する。 C2 (内服2時間後濃度) は600ng/mL以上を目標とし、 必要に応じて増量を検討する。 なお、 食前投与の方が高いC2値を得やすいとされる。

腎機能の評価

腎機能障害は血清クレアチニンの上昇で判断し、 CsA開始直後は週1~2回の測定を行う。 投与前値の150%以上に上昇した場合は、 用量を1/2または3/4に減量する。

漸減・中止の判断

血球増加が得られた場合は、 上昇がプラトーに達するまで投与を継続し、 その後漸減・中止を試みる。 上昇が頭打ちとなり3ヵ月以上変化がない場合は、 1mg/kgずつ減量する。

ロミプロスチムの安全管理

骨髄線維化リスクに注意

トロンボポエチン受容体作動薬は骨髄線維化を進行させる可能性があるため、 投与前に末梢血塗抹・全血算・網状赤血球で血球形態を確認し、 投与中も4週ごとを目安に同様の検査で形態異常や血球減少を観察する。

血栓症に注意

血小板数にかかわらず血栓症の発症例があり、 特に過剰な増加時はリスクが上昇する。 定期的に血小板数を測定し、 目標値を超えた場合は減量・休薬を検討する。

中止後もモニタリングを継続

中止により血小板減少が起こることがあるため、 中止後4週間程度は頻回に全血算の検査を実施する。

MDS・AMLへの移行リスクに留意

再生不良性貧血ではMDSやAMLへの移行があるため、 定期的に全血算・血液像で異常を確認し、 必要に応じて骨髄検査を行い、 投与継続の可否を判断する。

RMP【重要な特定されたリスク】

ロミプレート®医薬品リスク管理計画書 (RMP)

- 出血

- 血栓塞栓症

出典

- 協和キリン株式会社. ロミプレート®皮下注250µg調製用 電子添文 (2025年8月改訂 第6版)

- 協和キリン株式会社. ロミプレート®の臨床成績 (2024年11月作成)

- 再生不良性貧血診療の参照ガイド (令和4年度改訂版、 令和5年度一部補訂)

最終更新 : 2025年9月11日

執筆 : HOKUTO編集部 がん専門・指導薬剤師

監修医師 : 東海大学血液腫瘍内科 扇屋大輔

rATG+CsA+ROMI

rATG:抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン(サイモグロブリン®)

| 投与量 | コース | 投与日 |

|---|---|---|

| 2.5mg/kg 点滴静注 | ー | Day 1~5 |

CsA:シクロスポリン(ネオーラル®)

| 投与量 | コース | 投与日 |

|---|---|---|

| 5又は6mg/kg/日 分2 内服 | ー | Day 1~ |

ROMI:ロミプロスチム(ロミプレート®)

| 投与量 | コース | 投与日 |

|---|---|---|

| 10μg/kg 皮下投与 | ー | Day 1、8、15、22… |

前投薬

| rATG投与前には、解熱薬、抗ヒスタミン薬、副腎皮質ホルモン薬を前投与する。 |

その他

概要

本コンテンツは特定の治療法を推奨するものではありません。 個々の患者の病態や、 実際の薬剤情報やガイドラインを確認の上、 利用者の判断と責任でご利用ください。

薬剤情報

- サイモグロブリン® (添付文書)

- ネオーラル® (添付文書)

*協和キリン株式会社の外部サイトへ遷移します

投与スケジュール

ロミプレート®製品情報²⁾より編集部作成

抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン (rATG) : Day1~5に1回2.5mg/kgを生理食塩液又は5%ブドウ糖500mLで希釈し、 6時間以上かけ点滴静注

シクロスポリンA (CsA) : Day1~Week26に5又は6mg/kgを1日2回経口投与で開始し、 適宜増減。 Week26以降は不要と判断されるまで継続可能

ロミプロスチム : 週1回10µg/kgで開始、 Week5以降は0~20µg/kgの範囲で調整、 Week14以降に4週連続でCRを達成の場合は隔週投与に変更可

Key Data|臨床試験結果

📊 非盲検第II/III相試験 : 003試験

免疫抑制療法未治療の日本・韓国・台湾の再生不良性貧血患者17例を対象とした国際共同の非盲検用量調整・延長投与試験。 rATG+CsAにロミプロスチムを併用し、 Week 27時点の奏効率 (完全寛解 [CR] 又は部分寛解 [PR]) を主要評価項目とした。

CRはHb≧10g/dL、 好中球数≧1,000/μL、 血小板数≧100,000/μLすべてを満たす場合。 PRは、 ①重症又は最重症例では輸血非依存かつ好中球数≧500/μL、 血小板数≧20,000/μL、 網赤血球数≧20,000/μLのうち2項目以上を満たす場合、 ②輸血依存の非重症例では輸血非依存となることで定義された。

【有効性】

- Week 27時点の奏効割合 : 76.5% (13/17例)

- Week 14時点の奏効割合 : 41.2% (7/17例)

【安全性】主な副作用

- γ-GTP増加 11.8% (2例)

- 上咽頭炎 5.9% (1例)

- ALT増加 5.9% (1例)

- AST増加 5.9% (1例)

- 血中ビリルビン増加 5.9% (1例)

- 腫瘍マーカー上昇 5.9% (1例)

- レチクリン増加 5.9% (1例)

- 関節痛 5.9% (1例)

各プロトコル

適格基準

003試験の主な適格基準²⁾

- 年齢 : ≧20歳

- ECOG PS : 0~1

ロミプロスチム投与量調節

003試験²⁾のプロトコルを基に編集部作成

本レジメンの位置づけ

本レジメンの主な適用場面は以下のとおり。

Stage 1および2a : CsA単剤が無効で、 血小板減少や貧血が進行し輸血を要する患者

Stage 2b~5 : HLA一致同胞ドナーがいない、 又は移植を希望しない40歳未満の患者、 および40歳以上の患者

出典 : 再生不良性貧血診療の参照ガイド (令和4年度改訂版、 令和5年度一部補訂)³⁾

🧑⚕️ROMIはEPAGに比べて肝障害の頻度が少ないため、 ATG開始時の併用薬として使用しやすいです。

東海大学医学部血液腫瘍内科 扇屋大輔先生

ATGの安全管理

試験投与

アナフィラキシーなど過敏反応を起こすことがあるため、 使用前に十分な問診と試験投与を実施する。 試験投与は、 1バイアルを日局注射用水5mLで溶解後、 0.5mL (2.5mg) を100mLの生理食塩液で希釈し、 1時間以上かけ点滴静注する。

ステロイド併用によるアレルギー予防

ATG投与時には、 血清病およびアレルギー反応の予防目的でステロイド併用が推奨される。 主な投与法は以下の通りであり、 血清病の徴候がみられた場合にはステロイド減量を遅らせる³⁾。

従来法 :

- メチルプレドニゾロン 2mg/kg 静注 : Day1~7

- プレドニゾロン 1mg/kg 静注 : Day8~14

- 以降、 Day28まで漸減中止

- 総投与量 : 26.6mg/kg

早期減量レジメン :

- メチルプレドニゾロン 2mg/kg 静注 : Day1~5

- 同 1mg/kg 静注 : Day6

- プレドニゾロン 0.5mg/kg 経口 : Day8、 10、 12、 14、 16、 18、 20

- 総投与量 : 14.5mg/kg

減量法により、 EBウイルス再活性化に伴うBリンパ球増殖性疾患のリスクが低減する可能性がある。

感染症予防とウイルス再活性化への対応

ATG投与後1~2ヵ月はリンパ球減少により、 真菌、 ニューモシスチス、 結核、 帯状疱疹ウイルス、 CMVなどの感染リスクが増加する。 特にウサギATGはウマATGよりも免疫抑制作用が強く、 免疫不全が遷延しやすいため、 十分な注意が必要である。 『再生不良性貧血診療の参照ガイド』では、 以下のような感染症予防およびウイルス再活性化への対応が推奨されている³⁾。

抗ウイルス・抗真菌薬の予防投与 :

帯状疱疹の重症化を防ぐため、 アシクロビル又はバラシクロビルの予防投与が推奨される。 T細胞数が回復するまで、 おおよそ3~6ヵ月間の継続が望ましい。

CMV・EBV再活性化への対応 :

CMV抗原血症の陽性化はしばしば認められるが、 CMV感染症の発症は稀である。 一方、 EBウイルスはほぼ全例で再活性化し、 まれにEBV関連リンパ増殖性疾患 (EBV-LPD) を発症する。 特にATG投与2~4週後は免疫抑制が最も強く、 頻回のEBV-DNAモニタリングが推奨される。 EBVコピー数が10⁴コピー/10⁵細胞以上かつ発熱・リンパ節腫大を伴う場合はEBV-LPDを疑い、 生検やフローサイトメトリーでの確定診断の上、 リツキシマブ投与を検討する。

CsAの安全管理

薬物血中濃度モニタリング (TDM)

CsA開始後は速やかに血中トラフ濃度を測定し、 150~250ng/mLを目安に用量を調整する。 C2 (内服2時間後濃度) は600ng/mL以上を目標とし、 必要に応じて増量を検討する。 なお、 食前投与の方が高いC2値を得やすいとされる。

腎機能の評価

腎機能障害は血清クレアチニンの上昇で判断し、 CsA開始直後は週1~2回の測定を行う。 投与前値の150%以上に上昇した場合は、 用量を1/2または3/4に減量する。

漸減・中止の判断

血球増加が得られた場合は、 上昇がプラトーに達するまで投与を継続し、 その後漸減・中止を試みる。 上昇が頭打ちとなり3ヵ月以上変化がない場合は、 1mg/kgずつ減量する。

ロミプロスチムの安全管理

骨髄線維化リスクに注意

トロンボポエチン受容体作動薬は骨髄線維化を進行させる可能性があるため、 投与前に末梢血塗抹・全血算・網状赤血球で血球形態を確認し、 投与中も4週ごとを目安に同様の検査で形態異常や血球減少を観察する。

血栓症に注意

血小板数にかかわらず血栓症の発症例があり、 特に過剰な増加時はリスクが上昇する。 定期的に血小板数を測定し、 目標値を超えた場合は減量・休薬を検討する。

中止後もモニタリングを継続

中止により血小板減少が起こることがあるため、 中止後4週間程度は頻回に全血算の検査を実施する。

MDS・AMLへの移行リスクに留意

再生不良性貧血ではMDSやAMLへの移行があるため、 定期的に全血算・血液像で異常を確認し、 必要に応じて骨髄検査を行い、 投与継続の可否を判断する。

RMP【重要な特定されたリスク】

ロミプレート®医薬品リスク管理計画書 (RMP)

- 出血

- 血栓塞栓症

出典

- 協和キリン株式会社. ロミプレート®皮下注250µg調製用 電子添文 (2025年8月改訂 第6版)

- 協和キリン株式会社. ロミプレート®の臨床成績 (2024年11月作成)

- 再生不良性貧血診療の参照ガイド (令和4年度改訂版、 令和5年度一部補訂)

最終更新 : 2025年9月11日

執筆 : HOKUTO編集部 がん専門・指導薬剤師

監修医師 : 東海大学血液腫瘍内科 扇屋大輔

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。

あなたは医師もしくは医療関係者ですか?

HOKUTOへようこそ。当サイトでは、医師の方を対象に株式会社HOKUTOの臨床支援コンテンツを提供しています。