婦人科領域におけるICI治療継続を見据えたirAEマネジメントのポイント

提供:MSD株式会社

2025年6月現在、 婦人科腫瘍を対象としたペムブロリズマブとの併用療法として、 他の抗悪性腫瘍剤との併用において 「進行又は再発の子宮頸癌」、 シスプラチンを用いた同時化学放射線療法との併用において 「局所進行子宮頸癌」、 他の抗悪性腫瘍剤との併用において 「進行・再発の子宮体癌」 が承認されています。

免疫チェックポイント阻害薬 (ICI) の婦人科領域における使用に関して、 例えばぺムブロリズマブでは単剤療法として 「がん化学療法後に増悪した進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性 (MicroSatellite Instability-High : MSI-High) を有する固形癌*」、 併用療法として 「がん化学療法後に増悪した切除不能な進行・再発の子宮体癌」*¹、 「進行又は再発の子宮頸癌」 がそれぞれ保険収載され、 臨床での使用経験も増えてきています。 そこで、 婦人科領域におけるICI使用の現状と免疫関連有害事象 (irAE) について、 濵西先生、 山内先生にご討議いただきました。

ICI : Immune Checkpoint Inhibitor 、 irAE : immune-related Adverse Event

* : 標準的な治療が困難な場合に限る

*¹ : 本対話時点での 「効能又は効果」 です。 2025年6月現在 「進行・再発の子宮体癌」 に変更されています。

❶ 婦人科領域におけるICI使用の現状とirAE

irAE対策のマニュアル化でスムーズにICI治療を開始

濵西 : 婦人科領域でもペムブロリズマブが使用可能となったことで、 子宮体癌の診断から治療の流れは変化しました。 子宮体癌についてはMSI-Highの頻度が約17%とされているため¹⁾、 進行・再発の子宮体癌に対しては治療計画の段階でMSI検査やMisMatch Repair (MMR) 免疫染色などを実施する施設が増えてきています。

また、 子宮体癌に対するセカンドラインとしてのペムブロリズマブ+レンバチニブ²⁾や、 進行又は再発の子宮頸癌に対するファーストラインとしてのペムブロリズマブ+化学療法 (パクリタキセル+シスプラチンまたはカルボプラチン) ±ベバシズマブ³⁾はこれまで治療選択肢が限られていた中での登場でしたので、 婦人科がん診療における大きな転換点になったと思います。

その一方で、 ペムブロリズマブ導入当初は、 初めてのICI使用ということで多くの施設でirAEへの懸念があったのですが、 当院では腫瘍内科や呼吸器内科を中心にirAE対策がマニュアル化されていたので、 他の施設に比べてかなりスムーズにICI治療を開始できました。

内分泌障害などのirAEが多い印象で、 山内先生はじめ当該科の先生方には大変お世話になりましたが、 実際どのような状況だったのでしょうか?

甲状腺機能障害の臨床試験と実臨床での発現頻度

山内 : まずは、 irAEの中でも甲状腺機能障害に関してお話ししたいと思います。 臨床試験や観察研究を対象としたシステマティックレビューなどで報告されているペムブロリズマブによる甲状腺機能障害のうち、 甲状腺機能低下症は8.5% (95%CI : 7.5~9.7%)、 甲状腺機能亢進症は3.7% (95%CI : 2.8~4.7%)、 甲状腺炎は2.3% (95%CI : 1.2~4.6%) であったのに対して⁴⁾、 抗Programmed cell death receptor-1 (PD-1) 抗体および抗Programmed cell death-ligand 1 (PD-L1) 抗体のリアルワールドデータにおける顕性甲状腺irAEの発現率は11.9~22.2%⁵⁻⁷⁾、 当院のデータでも顕性甲状腺irAEの発現率は抗PD-1抗体では13.5%でした⁸⁾。

この違いの理由としては、 irAEをどのくらい拾い上げるかが影響しているのではないかと考えています。 甲状腺中毒症に関しては、 通常、 自覚症状はないことがほとんどであり、 当院でも10人に1人で自覚症状がみられるか否かという程度です。

臨床試験ではプロトコールに従って定期的に甲状腺機能を評価するため、 その際にはじめて検査値異常がわかります。 一方の実臨床では定期的な検査の間でも検査をすることが可能であることから、 検査値異常を発見しやすくなります。 実臨床と臨床試験での検査頻度の違いにより臨床試験での発現頻度は低めに見積もられている可能性も考えられます。

日本人の下垂体機能障害の発現頻度

山内 : 次に下垂体機能障害に関してですが、 抗PD-1抗体や抗PD-L1抗体でみられるのは副腎皮質刺激ホルモン (ACTH) 単独欠損症です⁹⁾。 論文ベースではあまり報告されていないのですが、 自然発生するACTH単独欠損症は日本人に多いとされています¹⁰⁾。 当院での抗PD-1抗体による下垂体機能障害の発現頻度は1.9%で¹¹⁾、 他の施設では6.0%に達しているところもあり¹²⁾、 海外からの抗PD-1抗体および抗PD-L1抗体による下垂体炎の発現頻度の報告が1%以下¹³⁾であることを踏まえると、 日本人では下垂体機能障害の発現頻度は高い可能性があります。 よって、 日本人においては、 抗PD-1抗体や抗PD-L1抗体使用時に甲状腺機能障害だけでなく、 下垂体機能障害についても注意が必要といえます。

海外と日本における内分泌障害の糖尿病の臨床像

山内 : そして糖尿病に関しても、 海外と日本では大きく異なります。 海外では抗グルタミン酸脱炭酸酵素 (Glutamic Acid Decarboxylase : GAD) 抗体陽性の1型糖尿病が治療開始後早期 [中央値 : 49日 (5~448日) ] に多いとされています¹⁴⁾。 一方、 日本では抗GAD抗体陽性率は4.8%であり、 抗GAD抗体陰性であることが多く⁹⁾、 治療開始後2ヵ月での発現が最も多かったのですが、 4ヵ月、 6ヵ月あたりで、 時間が経って発現する症例も報告されています¹⁵⁾。 よって、 irAEとしての内分泌障害に関しては、 日本人にあった臨床像を把握し、 その対策を行っていくことが重要と考えられます。

濵西 : 日本人特有の内分泌障害ということも今後検討が必要なのですね。

内分泌障害の性差

濵西 : ところで、 内分泌障害の発現頻度に関して、 性差はあるのでしょうか。

山内 : 甲状腺機能障害に関しては女性で多いことが報告されています⁸⁾。 甲状腺の自己抗体である抗サイログロブリン (Tg) 抗体や抗甲状腺ペルオキシダーゼ (TPO) 抗体のどちらかが陽性の方の割合が、 女性では10人に1人程度であるのに対して、 男性では少ないと言われています¹⁶⁾。 甲状腺の自己抗体陽性はirAEのリスクファクターでもあり、 女性ではベースラインでそのような自己免疫疾患の素因をもつ方が多く¹⁷⁾、 ICIの投与時には特に注意が必要です。 下垂体機能障害の発現頻度に関しては、 報告をみると男性例がやや多い傾向にあり¹¹⁾¹²⁾¹⁸⁾、 少なくとも女性で起こりやすいことはないように思っています。

甲状腺機能とirAE

濵西 :甲状腺刺激ホルモン (TSH) の数値とirAEの関係性についてはいかがでしょうか。

山内 : 傾向としてはベースラインでのTSHが高いほうがirAEは起こりやすいことが報告されています⁸⁾。 理由としては自己抗体陽性の場合、 甲状腺機能低下症、 すなわちTSH上昇を伴いやすいからです。 また、 18F-fluorodeoxyglucose Positron Emission Tomography (FDG-PET) 検査で甲状腺に集積を認める患者さんでは、 甲状腺機能障害の発現頻度が高いこともわかりました⁸⁾。

甲状腺機能障害と年齢

濵西 :甲状腺機能障害は中高齢の女性に多い印象がありますが、 年齢の影響に関してはいかがでしょうか。

山内 : 高齢の方で重篤なものがみられる場合もあれば、 若年の方で意外と重篤化しなかった場合もあり、 年齢に関しては一定の傾向はないように思います¹³⁾。 ちなみに、 70歳を超える高齢者においてはTSHが10μIU/mL未満とさほど高くない潜在性甲状腺機能低下症の場合には、 積極的に介入しないことが各種ガイドラインで推奨されています¹⁹⁻²⁰⁾。

甲状腺機能低下症を見逃さないために

濵西 : 遊離トリヨードサイロニン (Free Triiodothyronine : FT₃) やFT₄が変動しない場合、 TSH上昇だけで症状がみられることはあるのでしょうか。

山内 : TSH上昇だけというのは、 いわゆる潜在性甲状腺機能低下症になりますが、 症状がみられることは少ないですね。 irAEの場合にはむしろFT₃やFT₄を重視します。 理由としては、 TSHは遅れて変化するからです。 甲状腺中毒症を起こすとTSHが低下しますが、 FT₃やFT₄が正常化してもTSHはすぐには正常化しません。

濵西 : ICI開始後に甲状腺機能低下症がみられることがありますが、 このとき甲状腺中毒症を経ていることを我々は見落としているのか、 あるいは本当に最初から甲状腺機能低下症がみられるのかどちらなのでしょうか。

山内 : ICI開始3週後の甲状腺機能の検査で、 甲状腺中毒症があればその名残りとしてのTSH低下などは少なくとも確認できると思います。 一方で、 ICI開始4週後ではもとに戻ってしまっているケースも多々あるため、 そこで見逃さないことが重要になります。 なお、 甲状腺中毒症を経由せず甲状腺機能低下症になるケースでは、 8週間程度でゆっくり機能低下が進行していきます²¹⁾。 そのため、 6週毎あるいは2ヵ月毎程度でもよいので、 きちんと検査することで見逃さないようにします。 典型的に重篤な甲状腺機能低下症になる患者さんをきちんと拾い上げることができればよいと思います。

濵西 : 甲状腺のirAEを早期発見するうえでスクリーニングの検査項目は何がよいのでしょうか。

山内 : FT₃もありますが、 FT₄とTSHが役立つと思います。

❷ 当院におけるirAEのコンサルテーションについて

irAE対策は診療科間の連携を

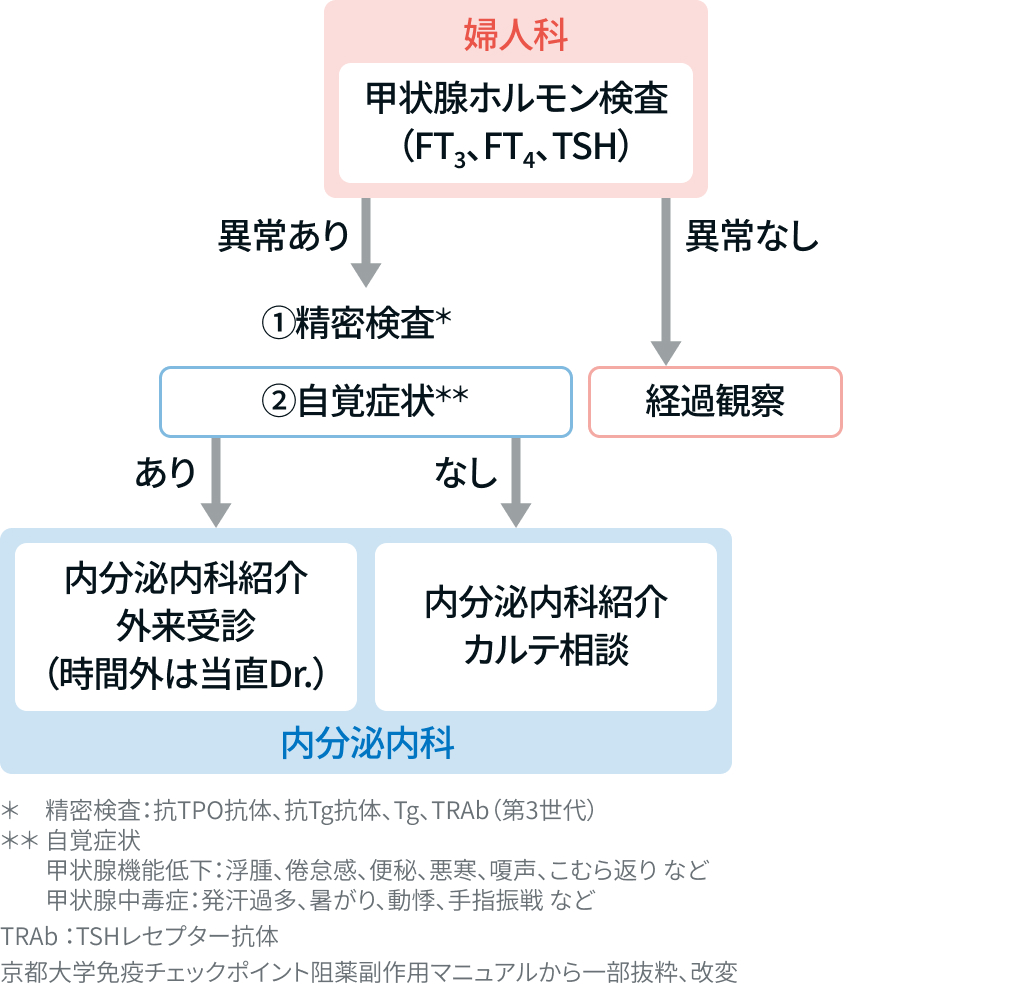

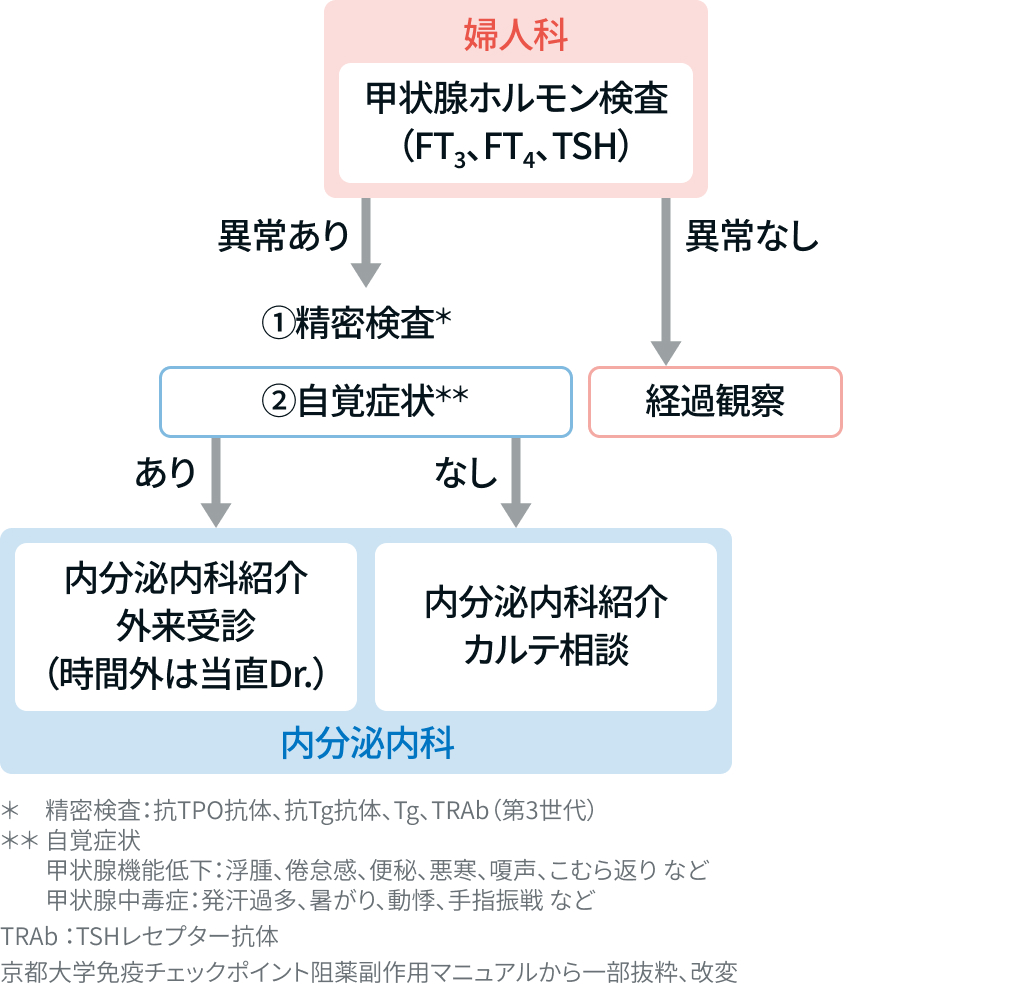

濵西 : 当院ではirAE対策マニュアルがすでにありましたので、 それに従って甲状腺機能に関するスクリーニング検査を実施し、 その結果に基づき、 糖尿病・内分泌・栄養内科の先生方に相談しています (図1)。 当然、 緊急対応が必要な場合はその限りではありません。 近年、 学会や研究会でも副腎不全や下垂体機能不全に関する話題が散見されます。

図1 甲状腺機能障害発現時の診療科間連携

山内 : 当院での甲状腺機能に関する検査は基本的には月1回*実施されており、 検査値異常を示した場合には状況に応じてご連絡いただいています。 甲状腺機能障害は頻度も高いため、 経験を積まれた先生はご自身で対応されるケースも増えてきています。

下垂体機能低下症については、 当院ではコルチゾールの検査を迅速に出せるという強みがあるため、 甲状腺機能の検査と同様に月1回*実施しています。 そこでコルチゾール値が低ければ、 下垂体機能低下症を拾い上げることができます。 外因性ステロイド使用でもコルチゾールはしばしば低値になり、 その場合は治療が必要とは限りません。 しかし、 下垂体機能低下症は診断が難しく、 まずは疑うことが重要です。 コルチゾール低値を見た場合に、 鑑別をする機会ができますので、 見落としを減らせていると思います。 今後、 ガイドラインとまではいかなくても、 どのように臨床に組み込んでいくかが課題だと思います。

* : 検査の保険適用に関する最新の情報は、 各都道府県の基金・国保へのご確認をお願いします。

濵西 : 化学療法などとの併用療法時には何か違いはあるのでしょうか。

山内 : 抗PD-1抗体による内分泌障害の発現頻度には大きな違いはなさそうですが、 甲状腺機能障害が遅れて発現する症例が散見されます²²⁾。

下垂体機能低下症を疑う症状とタイミング

濵西 : 先程の下垂体機能低下症とコルチゾールに関してですが、 重症度とコルチゾール値に相関はあるのでしょうか。

山内 : 当院では、 コルチゾール値が5μg/dLを正常の下限としており、 その付近であれば症状はないかあっても軽度の印象ですが、 2μg/dLなどもっと下がってくると症状が強くなってくる印象です。

濵西 : 疑うべき症状としては、 やはり倦怠感でしょうか。

山内 : 倦怠感と食思不振になるかと思います。 下垂体機能障害においては、 検査以外では倦怠感などの症状が手掛かりとなりますが、 患者さんが 「何となくいつもと違う」 と訴えた際の悪液質との鑑別は容易ではありません。 さらに難しいのはこれらの症状がみられない場合です。 眠気、 関節痛などさまざまな症状の出方があり、 個人差が大きいです。

濵西 : 下垂体機能低下症に注意するのはどのタイミングでしょうか。

山内 : 下垂体機能低下症の平均的な発現時期は投与開始から6~12週前後といわれています⁹⁾。 ただし、 6ヵ月以上経過してから発現する症例もよく経験しますし¹¹⁾、 ICI投与終了後でも発現することがありますので、 ICI投与歴のある方で症状がある場合には常に注意が必要です。

可能な限り治療を継続してほしい

濵西 : ICIは長く継続したいという思いがあります。 そのため、 副作用により一時的に休薬したとしても、 何とか投与を再開し治療を継続していくことが臨床的に重要であると考えています。

山内 : 我々としても、 できるだけ投与を継続していただきたいと思っています。 例えば 「もう甲状腺機能障害も落ち着いているので、 投与を再開して大丈夫です」 とはっきりお伝えするようにしています。 もちろん最終的には主治医の判断になりますが、 内分泌障害に対してはホルモン補充療法により管理可能なことが多いため、 合併症がある状態でもコントロールできる状況であれば投与可能であることをお伝えしています。

濵西 : 内分泌障害のirAEに対して、 自信を持って対応してくださる先生方がいらっしゃるのはとても心強いです。

山内 : 当院でも、 ICI導入当初は投与を中止してしまう先生方が多かったので、 今は可能な限り治療を継続してほしいという想いが強いです。

濵西 : 進行又は再発の子宮頸癌のようにICIと化学療法の併用療法の場合では、 化学療法による副作用なのか、 irAEなのか、 病態なのかがわからないようなことがあるので、 やはり検査が重要といえますね。

甲状腺機能障害と他のirAE

濵西 : 甲状腺機能障害がみられる患者さんでは、 他のirAEもみられやすいのでしょうか。

山内 : はい。 例えば下垂体機能低下症は、 甲状腺機能障害がみられた患者さんでみられやすいことを経験しています¹¹⁾。

濵西 : そのような場合、 最初に甲状腺機能障害がみられた後に他のirAEが起こるのか、 それとも他のirAEがみられてから甲状腺機能障害が起こるのか、 順番についてはいかがでしょうか。

山内 : 甲状腺機能障害がみられる際に、 肝障害や皮疹がみられるといった同時多発的なことがあります²²⁾。 甲状腺機能障害は早期に起こることが多いため²³⁾、 他のirAEの後に発現するというパターンはみたことはありません。 局所での腫瘍免疫に対してのみであればその臓器だけにみられるはずなので、 同時多発的にさまざまな臓器でみられるということは、 ICI使用が全身のT細胞をはじめとする免疫系にも変化を起こしている可能性が高く、 興味深いです²⁴⁾。

❸ ICI+化学療法併用療法における注意点

常にirAEを念頭に置いておく

濵西 : 我々はこれまで、 irAEを考慮する必要のない化学療法による治療を行ってきました。 そのため、 血液検査ではある程度の項目を評価するのみでしたが、 ICI導入後はその項目が大幅に増加しました。 しかしながら、 当院ではそれらの評価もきちんとマニュアル化されているため、 実際のところボタン1つで簡単にオーダーできるのは大変ありがたい状況です。

また、 検査の頻度に関しては、 基本的には標準治療にあわせて、 irAEの検査間隔が当院では概ね決まっています。 ただし、 注意が必要なのは先程山内先生からもお話がありました発現時期です。 「1、 2回目が大丈夫だったからといって、 2、 3回目も大丈夫ということは決してない」 ということです。 下垂体機能低下症の場合でも一定期間経ってから発現するようなケースもあるため、 やはりirAEに関しては油断することなく、 いつ起こってもおかしくないという心構えで診療にあたるようにしています。

山内 : 化学療法併用時は非特異的症状が多いため、 それらに対して多くの先生方は 「これはirAEではないか」 と指摘されます。 実際のところ、 どこからどこまでをirAEとして扱うのかの判断は経験値に大きく依存します。 ただ、 irAEを見過ごすよりは慎重に観察すべきですので、 常にirAEを念頭に置いておくことが大事なポイントではないかと思います。

遅発性の甲状腺機能障害を早期発見するために

濵西 : 山内先生は化学療法併用時に起こる遅発性甲状腺irAEの論文を書かれていますが、 化学療法併用時における甲状腺機能の検査頻度についてはいかがでしょうか。

山内 : 化学療法併用時に限った話ではないのですが、 保険適用の観点から当院では月1回の頻度で実施しており、 例えば3週間のレジメンであれば3週目は検査せずに6週目、 月をまたいでいれば3週目でも検査を実施するといった形です*。 これをICI投与中は継続するのですが、 ICI中止後もirAEに注意しておいたほうがよいと感じています。

* : 検査の保険適用に関する最新の情報は、 各都道府県の基金・国保へのご確認をお願いします。

濵西 : 化学療法併用時に甲状腺機能障害が遅れて発現する機序はわかっているのでしょうか。

山内 : 最初はステロイドの予防投与によって遅発性のirAEが発現すると考えていたのですが、 ステロイドの予防投与を行っていないケースでも同じような状況がありました。

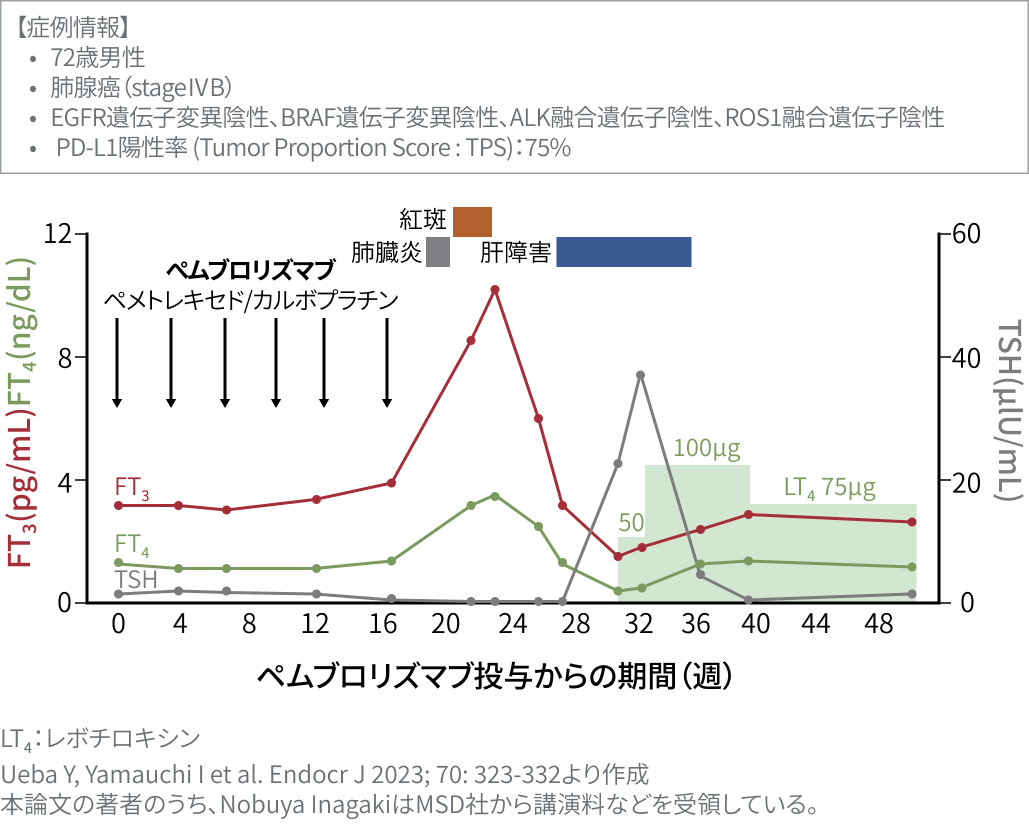

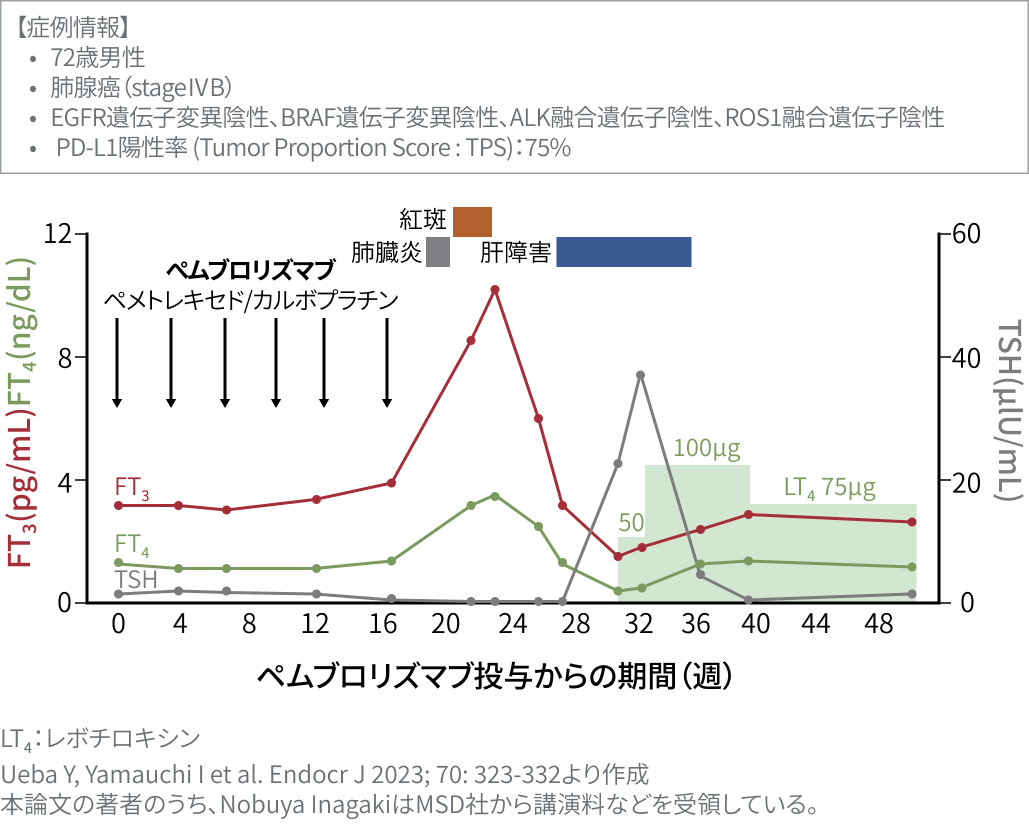

肺腺癌の症例ではありますが、 一番印象的であったケース (図2) では、 4ヵ月まではirAEがみられなかったものの、 その後急にirAEが認められ、 肺臓炎、 紅斑とともに甲状腺機能障害が認められました²²⁾。 化学療法による骨髄抑制が関連しているのかもしれません。

本症例では最初の0~12週はFT₃、 FT₄、 TSHともに変化はありませんでしたが、 16週から上昇しその後肝障害がみられました²²⁾。

図2 ペムブロリズマブ+化学療法併用療法において、 遅発性の甲状腺irAEを認めた肺腺癌患者の臨床経過 (72歳男性)

濵西 : なるほど。 ではこのような遅発性の甲状腺機能障害を予測したり、 早期に発見するポイントはあるのでしょうか。

山内 : 実は本症例では16週時点でTSH低下がみられたため、 患者さんに何か起こるかもしれないと伝えていました。 このように、 定期的に検査していれば少しの変化があったときに対策を練ることができますが、 まったく検査していない状況では何もできないと思いますので、 フォローアップすることが大切です。

❹ irAEマネジメントにおける今後の課題

濵西 : 子宮頸癌の薬物治療は子宮体癌と同様に10年近くほとんど変わっていなかったと思いますが、 ICIの登場により状況が一変しました。 そのため、 我々医師はいかにしてirAEをうまくコントロールし、 ICI治療を継続していくかという点で試される時代になったと思います。 そのためには、 最新の治療情報のUp to dateやそれらの実践と経験の蓄積とともに、 やはり山内先生のような経験豊富な先生方と多角的に情報を共有し、 密に連携をとることが鍵となると考えています。

山内 : ICIが標準治療となっているがん種ではirAEを疾患の1つとして捉えています。 京大病院では、 各科の先生方や私の先輩方がirAEに対して常にバックアップできる体制を作り上げました。 他の施設でもさまざまな形でirAEマネジメントの体制が整いつつありますが、 均一化に向けてはまだ長い道のりがあると感じています。 ICIが標準治療として着実に歩みはじめている中で、 この点が今後取り組んでいかなければならない大きな課題だと考えています。

濵西 : 本日は、 非常に多くの知見をご提供、 共有いただきまして、 誠にありがとうございました。

文献

1) Akagi K et al. Cancer Sci 2021; 112: 1105-1113

本論文の著者のうち、 Kiwamu Akagi、 Hiroya Taniguchi、 Daisuke Aoki、Takeshi Kuwata、 Takayuki YoshinoはMSD社から講演料、 謝礼金などを受領している。

2) 承認時評価資料 : 国際共同第Ⅲ相試験 (KEYNOTE-775/E7080-309試験)

3) 承認時評価資料 : 国際共同第Ⅲ相試験 (KEYNOTE-826試験)

4) de Filette J et al. Horm Metab Res 2019; 51: 145-156*

5) Kotwal A et al. Thyroid 2020; 30: 177-184

6) Basak EA et al. Thyroid 2020; 30: 966-973

7) Pollack R et al. J Clin Endocrinol Metab 2020; 105: dgaa458

8) Yamauchi I et al. PLoS One 2019; 14: e0216954

9) 公益社団法人日本臨床腫瘍学会編 : がん免疫療法ガイドライン第3版, 金原出版株式会社, 2023

10) 一般社団法人 日本内分泌学会ホームページ 「ACTH単独欠損症」 (http://www.j-endo.jp/modules/patient/index.php?content_id=107) (閲覧日 : 2023年11月13日)

11) Yamauchi I et al. Clin Endocrinol (Oxf) 2021; 94: 258-268

12) Kobayashi T et al. J Immunother Cancer 2020; 8: e000779

13) Wright JJ et al. Nat Rev Endocrinol 2021; 17: 389-399

14) Akturk HK et al. Diabet Med 2019; 36: 1075-1081

15) 馬殿恵ほか. 糖尿病 2019; 62: 37-46

16) McLeod DS et al. Endocrine 2012; 42: 252-265

17) Okamura K et al. Int J Epidemiol 1987; 16: 545-549

18) Iglesias P et al. Pituitary 2021; 24: 630-643

19) Pearce SHS et al. Eur Thyroid J 2013; 2: 215-228

20) Ku EJ et al. Endocrinol Metab (Seoul) 2023; 38: 381-391

21) Yamauchi I et al. Endocr J 2023; 70: 987-998

22) Ueba Y, Yamauchi I et al. Endocr J 2023; 70: 323-332

23) キイトルーダ適正使用ガイド

24) Sade-Feldman M et al. Cell 2018; 175: 998-1013

* : システマティックレビューに関する詳細

対象 : 第Ⅰ/Ⅱ相試験、 第Ⅲ相試験および前向き/後ろ向き観察研究において、 2017年8月22日以前にICIによる治療を受けた進行性、 転移性、 切除不能の悪性腫瘍患者19,922例 (イピリムマブ4,430例、 トレメリムマブ1,171例、 ニボルマブ3,317例、 ペムブロリズマブ4,485例、 アテゾリズマブ998例、 アベルマブ316例、 デュルバルマブ191例、 併用1,078例、 プラセボ/化学療法3,936例)

方法 : PubMedを用いて、 “ipilimumab”、 “tremelimumab”、 “nivolumab”、 “pembrolizumab”、 “atezolizumab”、 “avelumab”、 “durvalumab”等の検索語で文献検索★を実施し、 対象患者における内分泌系有害事象の発現状況を評価した。

★ : 特定された文献レコード数は1,169件、 適格性が評価されたすべての文献数は210件、 除外された文献数は1,068件 (除外理由 : 臨床試験データおよび観察研究データ以外311件、 英語・フランス語以外の言語40件、 小児データ2件、 主題逸脱606件、 適格性否定109件 [内分泌系AE以外58件、 十分な安全性データなし36件、 連続治療4件、 重複/アップデート11件] )

ICIのひとつであるキイトルーダ®︎(一般名 : ペムブロリズマブ)の「適正使用ガイド」をHOKUTOアプリ内からも確認できるようになりました。

その他のコンテンツ

💁♀️ AskMSD™チャットボット

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。

婦人科領域におけるICI治療継続を見据えたirAEマネジメントのポイント

2025年6月現在、 婦人科腫瘍を対象としたペムブロリズマブとの併用療法として、 他の抗悪性腫瘍剤との併用において 「進行又は再発の子宮頸癌」、 シスプラチンを用いた同時化学放射線療法との併用において 「局所進行子宮頸癌」、 他の抗悪性腫瘍剤との併用において 「進行・再発の子宮体癌」 が承認されています。

免疫チェックポイント阻害薬 (ICI) の婦人科領域における使用に関して、 例えばぺムブロリズマブでは単剤療法として 「がん化学療法後に増悪した進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性 (MicroSatellite Instability-High : MSI-High) を有する固形癌*」、 併用療法として 「がん化学療法後に増悪した切除不能な進行・再発の子宮体癌」*¹、 「進行又は再発の子宮頸癌」 がそれぞれ保険収載され、 臨床での使用経験も増えてきています。 そこで、 婦人科領域におけるICI使用の現状と免疫関連有害事象 (irAE) について、 濵西先生、 山内先生にご討議いただきました。

ICI : Immune Checkpoint Inhibitor 、 irAE : immune-related Adverse Event

* : 標準的な治療が困難な場合に限る

*¹ : 本対話時点での 「効能又は効果」 です。 2025年6月現在 「進行・再発の子宮体癌」 に変更されています。

❶ 婦人科領域におけるICI使用の現状とirAE

irAE対策のマニュアル化でスムーズにICI治療を開始

濵西 : 婦人科領域でもペムブロリズマブが使用可能となったことで、 子宮体癌の診断から治療の流れは変化しました。 子宮体癌についてはMSI-Highの頻度が約17%とされているため¹⁾、 進行・再発の子宮体癌に対しては治療計画の段階でMSI検査やMisMatch Repair (MMR) 免疫染色などを実施する施設が増えてきています。

また、 子宮体癌に対するセカンドラインとしてのペムブロリズマブ+レンバチニブ²⁾や、 進行又は再発の子宮頸癌に対するファーストラインとしてのペムブロリズマブ+化学療法 (パクリタキセル+シスプラチンまたはカルボプラチン) ±ベバシズマブ³⁾はこれまで治療選択肢が限られていた中での登場でしたので、 婦人科がん診療における大きな転換点になったと思います。

その一方で、 ペムブロリズマブ導入当初は、 初めてのICI使用ということで多くの施設でirAEへの懸念があったのですが、 当院では腫瘍内科や呼吸器内科を中心にirAE対策がマニュアル化されていたので、 他の施設に比べてかなりスムーズにICI治療を開始できました。

内分泌障害などのirAEが多い印象で、 山内先生はじめ当該科の先生方には大変お世話になりましたが、 実際どのような状況だったのでしょうか?

甲状腺機能障害の臨床試験と実臨床での発現頻度

山内 : まずは、 irAEの中でも甲状腺機能障害に関してお話ししたいと思います。 臨床試験や観察研究を対象としたシステマティックレビューなどで報告されているペムブロリズマブによる甲状腺機能障害のうち、 甲状腺機能低下症は8.5% (95%CI : 7.5~9.7%)、 甲状腺機能亢進症は3.7% (95%CI : 2.8~4.7%)、 甲状腺炎は2.3% (95%CI : 1.2~4.6%) であったのに対して⁴⁾、 抗Programmed cell death receptor-1 (PD-1) 抗体および抗Programmed cell death-ligand 1 (PD-L1) 抗体のリアルワールドデータにおける顕性甲状腺irAEの発現率は11.9~22.2%⁵⁻⁷⁾、 当院のデータでも顕性甲状腺irAEの発現率は抗PD-1抗体では13.5%でした⁸⁾。

この違いの理由としては、 irAEをどのくらい拾い上げるかが影響しているのではないかと考えています。 甲状腺中毒症に関しては、 通常、 自覚症状はないことがほとんどであり、 当院でも10人に1人で自覚症状がみられるか否かという程度です。

臨床試験ではプロトコールに従って定期的に甲状腺機能を評価するため、 その際にはじめて検査値異常がわかります。 一方の実臨床では定期的な検査の間でも検査をすることが可能であることから、 検査値異常を発見しやすくなります。 実臨床と臨床試験での検査頻度の違いにより臨床試験での発現頻度は低めに見積もられている可能性も考えられます。

日本人の下垂体機能障害の発現頻度

山内 : 次に下垂体機能障害に関してですが、 抗PD-1抗体や抗PD-L1抗体でみられるのは副腎皮質刺激ホルモン (ACTH) 単独欠損症です⁹⁾。 論文ベースではあまり報告されていないのですが、 自然発生するACTH単独欠損症は日本人に多いとされています¹⁰⁾。 当院での抗PD-1抗体による下垂体機能障害の発現頻度は1.9%で¹¹⁾、 他の施設では6.0%に達しているところもあり¹²⁾、 海外からの抗PD-1抗体および抗PD-L1抗体による下垂体炎の発現頻度の報告が1%以下¹³⁾であることを踏まえると、 日本人では下垂体機能障害の発現頻度は高い可能性があります。 よって、 日本人においては、 抗PD-1抗体や抗PD-L1抗体使用時に甲状腺機能障害だけでなく、 下垂体機能障害についても注意が必要といえます。

海外と日本における内分泌障害の糖尿病の臨床像

山内 : そして糖尿病に関しても、 海外と日本では大きく異なります。 海外では抗グルタミン酸脱炭酸酵素 (Glutamic Acid Decarboxylase : GAD) 抗体陽性の1型糖尿病が治療開始後早期 [中央値 : 49日 (5~448日) ] に多いとされています¹⁴⁾。 一方、 日本では抗GAD抗体陽性率は4.8%であり、 抗GAD抗体陰性であることが多く⁹⁾、 治療開始後2ヵ月での発現が最も多かったのですが、 4ヵ月、 6ヵ月あたりで、 時間が経って発現する症例も報告されています¹⁵⁾。 よって、 irAEとしての内分泌障害に関しては、 日本人にあった臨床像を把握し、 その対策を行っていくことが重要と考えられます。

濵西 : 日本人特有の内分泌障害ということも今後検討が必要なのですね。

内分泌障害の性差

濵西 : ところで、 内分泌障害の発現頻度に関して、 性差はあるのでしょうか。

山内 : 甲状腺機能障害に関しては女性で多いことが報告されています⁸⁾。 甲状腺の自己抗体である抗サイログロブリン (Tg) 抗体や抗甲状腺ペルオキシダーゼ (TPO) 抗体のどちらかが陽性の方の割合が、 女性では10人に1人程度であるのに対して、 男性では少ないと言われています¹⁶⁾。 甲状腺の自己抗体陽性はirAEのリスクファクターでもあり、 女性ではベースラインでそのような自己免疫疾患の素因をもつ方が多く¹⁷⁾、 ICIの投与時には特に注意が必要です。 下垂体機能障害の発現頻度に関しては、 報告をみると男性例がやや多い傾向にあり¹¹⁾¹²⁾¹⁸⁾、 少なくとも女性で起こりやすいことはないように思っています。

甲状腺機能とirAE

濵西 :甲状腺刺激ホルモン (TSH) の数値とirAEの関係性についてはいかがでしょうか。

山内 : 傾向としてはベースラインでのTSHが高いほうがirAEは起こりやすいことが報告されています⁸⁾。 理由としては自己抗体陽性の場合、 甲状腺機能低下症、 すなわちTSH上昇を伴いやすいからです。 また、 18F-fluorodeoxyglucose Positron Emission Tomography (FDG-PET) 検査で甲状腺に集積を認める患者さんでは、 甲状腺機能障害の発現頻度が高いこともわかりました⁸⁾。

甲状腺機能障害と年齢

濵西 :甲状腺機能障害は中高齢の女性に多い印象がありますが、 年齢の影響に関してはいかがでしょうか。

山内 : 高齢の方で重篤なものがみられる場合もあれば、 若年の方で意外と重篤化しなかった場合もあり、 年齢に関しては一定の傾向はないように思います¹³⁾。 ちなみに、 70歳を超える高齢者においてはTSHが10μIU/mL未満とさほど高くない潜在性甲状腺機能低下症の場合には、 積極的に介入しないことが各種ガイドラインで推奨されています¹⁹⁻²⁰⁾。

甲状腺機能低下症を見逃さないために

濵西 : 遊離トリヨードサイロニン (Free Triiodothyronine : FT₃) やFT₄が変動しない場合、 TSH上昇だけで症状がみられることはあるのでしょうか。

山内 : TSH上昇だけというのは、 いわゆる潜在性甲状腺機能低下症になりますが、 症状がみられることは少ないですね。 irAEの場合にはむしろFT₃やFT₄を重視します。 理由としては、 TSHは遅れて変化するからです。 甲状腺中毒症を起こすとTSHが低下しますが、 FT₃やFT₄が正常化してもTSHはすぐには正常化しません。

濵西 : ICI開始後に甲状腺機能低下症がみられることがありますが、 このとき甲状腺中毒症を経ていることを我々は見落としているのか、 あるいは本当に最初から甲状腺機能低下症がみられるのかどちらなのでしょうか。

山内 : ICI開始3週後の甲状腺機能の検査で、 甲状腺中毒症があればその名残りとしてのTSH低下などは少なくとも確認できると思います。 一方で、 ICI開始4週後ではもとに戻ってしまっているケースも多々あるため、 そこで見逃さないことが重要になります。 なお、 甲状腺中毒症を経由せず甲状腺機能低下症になるケースでは、 8週間程度でゆっくり機能低下が進行していきます²¹⁾。 そのため、 6週毎あるいは2ヵ月毎程度でもよいので、 きちんと検査することで見逃さないようにします。 典型的に重篤な甲状腺機能低下症になる患者さんをきちんと拾い上げることができればよいと思います。

濵西 : 甲状腺のirAEを早期発見するうえでスクリーニングの検査項目は何がよいのでしょうか。

山内 : FT₃もありますが、 FT₄とTSHが役立つと思います。

❷ 当院におけるirAEのコンサルテーションについて

irAE対策は診療科間の連携を

濵西 : 当院ではirAE対策マニュアルがすでにありましたので、 それに従って甲状腺機能に関するスクリーニング検査を実施し、 その結果に基づき、 糖尿病・内分泌・栄養内科の先生方に相談しています (図1)。 当然、 緊急対応が必要な場合はその限りではありません。 近年、 学会や研究会でも副腎不全や下垂体機能不全に関する話題が散見されます。

図1 甲状腺機能障害発現時の診療科間連携

山内 : 当院での甲状腺機能に関する検査は基本的には月1回*実施されており、 検査値異常を示した場合には状況に応じてご連絡いただいています。 甲状腺機能障害は頻度も高いため、 経験を積まれた先生はご自身で対応されるケースも増えてきています。

下垂体機能低下症については、 当院ではコルチゾールの検査を迅速に出せるという強みがあるため、 甲状腺機能の検査と同様に月1回*実施しています。 そこでコルチゾール値が低ければ、 下垂体機能低下症を拾い上げることができます。 外因性ステロイド使用でもコルチゾールはしばしば低値になり、 その場合は治療が必要とは限りません。 しかし、 下垂体機能低下症は診断が難しく、 まずは疑うことが重要です。 コルチゾール低値を見た場合に、 鑑別をする機会ができますので、 見落としを減らせていると思います。 今後、 ガイドラインとまではいかなくても、 どのように臨床に組み込んでいくかが課題だと思います。

* : 検査の保険適用に関する最新の情報は、 各都道府県の基金・国保へのご確認をお願いします。

濵西 : 化学療法などとの併用療法時には何か違いはあるのでしょうか。

山内 : 抗PD-1抗体による内分泌障害の発現頻度には大きな違いはなさそうですが、 甲状腺機能障害が遅れて発現する症例が散見されます²²⁾。

下垂体機能低下症を疑う症状とタイミング

濵西 : 先程の下垂体機能低下症とコルチゾールに関してですが、 重症度とコルチゾール値に相関はあるのでしょうか。

山内 : 当院では、 コルチゾール値が5μg/dLを正常の下限としており、 その付近であれば症状はないかあっても軽度の印象ですが、 2μg/dLなどもっと下がってくると症状が強くなってくる印象です。

濵西 : 疑うべき症状としては、 やはり倦怠感でしょうか。

山内 : 倦怠感と食思不振になるかと思います。 下垂体機能障害においては、 検査以外では倦怠感などの症状が手掛かりとなりますが、 患者さんが 「何となくいつもと違う」 と訴えた際の悪液質との鑑別は容易ではありません。 さらに難しいのはこれらの症状がみられない場合です。 眠気、 関節痛などさまざまな症状の出方があり、 個人差が大きいです。

濵西 : 下垂体機能低下症に注意するのはどのタイミングでしょうか。

山内 : 下垂体機能低下症の平均的な発現時期は投与開始から6~12週前後といわれています⁹⁾。 ただし、 6ヵ月以上経過してから発現する症例もよく経験しますし¹¹⁾、 ICI投与終了後でも発現することがありますので、 ICI投与歴のある方で症状がある場合には常に注意が必要です。

可能な限り治療を継続してほしい

濵西 : ICIは長く継続したいという思いがあります。 そのため、 副作用により一時的に休薬したとしても、 何とか投与を再開し治療を継続していくことが臨床的に重要であると考えています。

山内 : 我々としても、 できるだけ投与を継続していただきたいと思っています。 例えば 「もう甲状腺機能障害も落ち着いているので、 投与を再開して大丈夫です」 とはっきりお伝えするようにしています。 もちろん最終的には主治医の判断になりますが、 内分泌障害に対してはホルモン補充療法により管理可能なことが多いため、 合併症がある状態でもコントロールできる状況であれば投与可能であることをお伝えしています。

濵西 : 内分泌障害のirAEに対して、 自信を持って対応してくださる先生方がいらっしゃるのはとても心強いです。

山内 : 当院でも、 ICI導入当初は投与を中止してしまう先生方が多かったので、 今は可能な限り治療を継続してほしいという想いが強いです。

濵西 : 進行又は再発の子宮頸癌のようにICIと化学療法の併用療法の場合では、 化学療法による副作用なのか、 irAEなのか、 病態なのかがわからないようなことがあるので、 やはり検査が重要といえますね。

甲状腺機能障害と他のirAE

濵西 : 甲状腺機能障害がみられる患者さんでは、 他のirAEもみられやすいのでしょうか。

山内 : はい。 例えば下垂体機能低下症は、 甲状腺機能障害がみられた患者さんでみられやすいことを経験しています¹¹⁾。

濵西 : そのような場合、 最初に甲状腺機能障害がみられた後に他のirAEが起こるのか、 それとも他のirAEがみられてから甲状腺機能障害が起こるのか、 順番についてはいかがでしょうか。

山内 : 甲状腺機能障害がみられる際に、 肝障害や皮疹がみられるといった同時多発的なことがあります²²⁾。 甲状腺機能障害は早期に起こることが多いため²³⁾、 他のirAEの後に発現するというパターンはみたことはありません。 局所での腫瘍免疫に対してのみであればその臓器だけにみられるはずなので、 同時多発的にさまざまな臓器でみられるということは、 ICI使用が全身のT細胞をはじめとする免疫系にも変化を起こしている可能性が高く、 興味深いです²⁴⁾。

❸ ICI+化学療法併用療法における注意点

常にirAEを念頭に置いておく

濵西 : 我々はこれまで、 irAEを考慮する必要のない化学療法による治療を行ってきました。 そのため、 血液検査ではある程度の項目を評価するのみでしたが、 ICI導入後はその項目が大幅に増加しました。 しかしながら、 当院ではそれらの評価もきちんとマニュアル化されているため、 実際のところボタン1つで簡単にオーダーできるのは大変ありがたい状況です。

また、 検査の頻度に関しては、 基本的には標準治療にあわせて、 irAEの検査間隔が当院では概ね決まっています。 ただし、 注意が必要なのは先程山内先生からもお話がありました発現時期です。 「1、 2回目が大丈夫だったからといって、 2、 3回目も大丈夫ということは決してない」 ということです。 下垂体機能低下症の場合でも一定期間経ってから発現するようなケースもあるため、 やはりirAEに関しては油断することなく、 いつ起こってもおかしくないという心構えで診療にあたるようにしています。

山内 : 化学療法併用時は非特異的症状が多いため、 それらに対して多くの先生方は 「これはirAEではないか」 と指摘されます。 実際のところ、 どこからどこまでをirAEとして扱うのかの判断は経験値に大きく依存します。 ただ、 irAEを見過ごすよりは慎重に観察すべきですので、 常にirAEを念頭に置いておくことが大事なポイントではないかと思います。

遅発性の甲状腺機能障害を早期発見するために

濵西 : 山内先生は化学療法併用時に起こる遅発性甲状腺irAEの論文を書かれていますが、 化学療法併用時における甲状腺機能の検査頻度についてはいかがでしょうか。

山内 : 化学療法併用時に限った話ではないのですが、 保険適用の観点から当院では月1回の頻度で実施しており、 例えば3週間のレジメンであれば3週目は検査せずに6週目、 月をまたいでいれば3週目でも検査を実施するといった形です*。 これをICI投与中は継続するのですが、 ICI中止後もirAEに注意しておいたほうがよいと感じています。

* : 検査の保険適用に関する最新の情報は、 各都道府県の基金・国保へのご確認をお願いします。

濵西 : 化学療法併用時に甲状腺機能障害が遅れて発現する機序はわかっているのでしょうか。

山内 : 最初はステロイドの予防投与によって遅発性のirAEが発現すると考えていたのですが、 ステロイドの予防投与を行っていないケースでも同じような状況がありました。

肺腺癌の症例ではありますが、 一番印象的であったケース (図2) では、 4ヵ月まではirAEがみられなかったものの、 その後急にirAEが認められ、 肺臓炎、 紅斑とともに甲状腺機能障害が認められました²²⁾。 化学療法による骨髄抑制が関連しているのかもしれません。

本症例では最初の0~12週はFT₃、 FT₄、 TSHともに変化はありませんでしたが、 16週から上昇しその後肝障害がみられました²²⁾。

図2 ペムブロリズマブ+化学療法併用療法において、 遅発性の甲状腺irAEを認めた肺腺癌患者の臨床経過 (72歳男性)

濵西 : なるほど。 ではこのような遅発性の甲状腺機能障害を予測したり、 早期に発見するポイントはあるのでしょうか。

山内 : 実は本症例では16週時点でTSH低下がみられたため、 患者さんに何か起こるかもしれないと伝えていました。 このように、 定期的に検査していれば少しの変化があったときに対策を練ることができますが、 まったく検査していない状況では何もできないと思いますので、 フォローアップすることが大切です。

❹ irAEマネジメントにおける今後の課題

濵西 : 子宮頸癌の薬物治療は子宮体癌と同様に10年近くほとんど変わっていなかったと思いますが、 ICIの登場により状況が一変しました。 そのため、 我々医師はいかにしてirAEをうまくコントロールし、 ICI治療を継続していくかという点で試される時代になったと思います。 そのためには、 最新の治療情報のUp to dateやそれらの実践と経験の蓄積とともに、 やはり山内先生のような経験豊富な先生方と多角的に情報を共有し、 密に連携をとることが鍵となると考えています。

山内 : ICIが標準治療となっているがん種ではirAEを疾患の1つとして捉えています。 京大病院では、 各科の先生方や私の先輩方がirAEに対して常にバックアップできる体制を作り上げました。 他の施設でもさまざまな形でirAEマネジメントの体制が整いつつありますが、 均一化に向けてはまだ長い道のりがあると感じています。 ICIが標準治療として着実に歩みはじめている中で、 この点が今後取り組んでいかなければならない大きな課題だと考えています。

濵西 : 本日は、 非常に多くの知見をご提供、 共有いただきまして、 誠にありがとうございました。

文献

1) Akagi K et al. Cancer Sci 2021; 112: 1105-1113

本論文の著者のうち、 Kiwamu Akagi、 Hiroya Taniguchi、 Daisuke Aoki、Takeshi Kuwata、 Takayuki YoshinoはMSD社から講演料、 謝礼金などを受領している。

2) 承認時評価資料 : 国際共同第Ⅲ相試験 (KEYNOTE-775/E7080-309試験)

3) 承認時評価資料 : 国際共同第Ⅲ相試験 (KEYNOTE-826試験)

4) de Filette J et al. Horm Metab Res 2019; 51: 145-156*

5) Kotwal A et al. Thyroid 2020; 30: 177-184

6) Basak EA et al. Thyroid 2020; 30: 966-973

7) Pollack R et al. J Clin Endocrinol Metab 2020; 105: dgaa458

8) Yamauchi I et al. PLoS One 2019; 14: e0216954

9) 公益社団法人日本臨床腫瘍学会編 : がん免疫療法ガイドライン第3版, 金原出版株式会社, 2023

10) 一般社団法人 日本内分泌学会ホームページ 「ACTH単独欠損症」 (http://www.j-endo.jp/modules/patient/index.php?content_id=107) (閲覧日 : 2023年11月13日)

11) Yamauchi I et al. Clin Endocrinol (Oxf) 2021; 94: 258-268

12) Kobayashi T et al. J Immunother Cancer 2020; 8: e000779

13) Wright JJ et al. Nat Rev Endocrinol 2021; 17: 389-399

14) Akturk HK et al. Diabet Med 2019; 36: 1075-1081

15) 馬殿恵ほか. 糖尿病 2019; 62: 37-46

16) McLeod DS et al. Endocrine 2012; 42: 252-265

17) Okamura K et al. Int J Epidemiol 1987; 16: 545-549

18) Iglesias P et al. Pituitary 2021; 24: 630-643

19) Pearce SHS et al. Eur Thyroid J 2013; 2: 215-228

20) Ku EJ et al. Endocrinol Metab (Seoul) 2023; 38: 381-391

21) Yamauchi I et al. Endocr J 2023; 70: 987-998

22) Ueba Y, Yamauchi I et al. Endocr J 2023; 70: 323-332

23) キイトルーダ適正使用ガイド

24) Sade-Feldman M et al. Cell 2018; 175: 998-1013

* : システマティックレビューに関する詳細

対象 : 第Ⅰ/Ⅱ相試験、 第Ⅲ相試験および前向き/後ろ向き観察研究において、 2017年8月22日以前にICIによる治療を受けた進行性、 転移性、 切除不能の悪性腫瘍患者19,922例 (イピリムマブ4,430例、 トレメリムマブ1,171例、 ニボルマブ3,317例、 ペムブロリズマブ4,485例、 アテゾリズマブ998例、 アベルマブ316例、 デュルバルマブ191例、 併用1,078例、 プラセボ/化学療法3,936例)

方法 : PubMedを用いて、 “ipilimumab”、 “tremelimumab”、 “nivolumab”、 “pembrolizumab”、 “atezolizumab”、 “avelumab”、 “durvalumab”等の検索語で文献検索★を実施し、 対象患者における内分泌系有害事象の発現状況を評価した。

★ : 特定された文献レコード数は1,169件、 適格性が評価されたすべての文献数は210件、 除外された文献数は1,068件 (除外理由 : 臨床試験データおよび観察研究データ以外311件、 英語・フランス語以外の言語40件、 小児データ2件、 主題逸脱606件、 適格性否定109件 [内分泌系AE以外58件、 十分な安全性データなし36件、 連続治療4件、 重複/アップデート11件] )

ICIのひとつであるキイトルーダ®︎(一般名 : ペムブロリズマブ)の「適正使用ガイド」をHOKUTOアプリ内からも確認できるようになりました。

その他のコンテンツ

💁♀️ AskMSD™チャットボット

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。

あなたは医師もしくは医療関係者ですか?

HOKUTOへようこそ。当サイトでは、医師の方を対象に株式会社HOKUTOの臨床支援コンテンツを提供しています。