ポスト

検索速度が10倍に?!リサーチのスピード&質を⾼める⽣成AI活⽤術

生成AIを日常業務で幅広く活用し、 積極的に情報発信を行う松井健太郎先生に、 生成AIを使いこなすポイントを解説いただきます!

はじめに

かつての医学文献の検索は、

PubMedでキーワード検索して何十本も目を通したけど、 なかなか良い論文が見つからない…。

仕方がないのでGoogle検索を使ったら、 偶然いいの出てきた!やったぜ!

(なお1時間経過)

という感じで、 試行錯誤しつつかなりの労力と時間をかけて論文を探していたように思う。

ところが、 検索系AIの登場により、 欲しい論文があっという間に出てくるようになった。 また、 「速い」 がゆえに、 結果的に以前よりも網羅的に文献を拾えているように思う。 仮説検証を高速で回せるからだ。

さまざまなツールが登場しているので、 どれを使えばよいのか迷うところだ。 そこで本稿では、 臨床や研究で実際に役立つ生成AI検索ツールの特徴と課題を、 著者の経験を交えて紹介する。

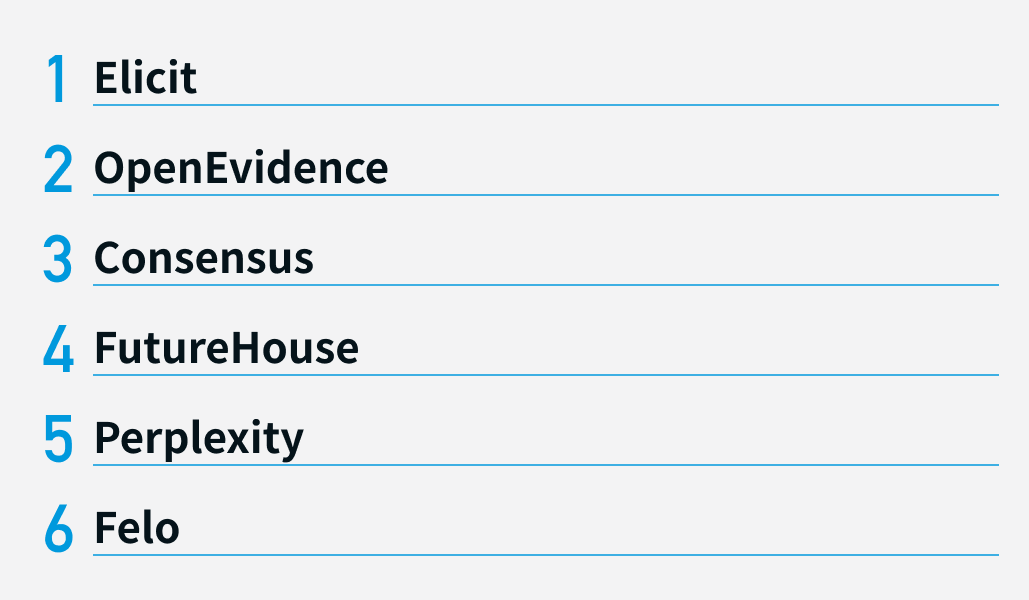

代表的なAI検索ツール6選

今回紹介する検索系AIは以下の6つである。 なお、 Felo以外は基本的に英語で検索する必要がある。

❶Elicit

検索系AIの最古参。 臨床疑問を英語で入力すると、 表形式で論文を提示する。

上位の回答をまとめたサマリの作成や、 サブスクリプションするとシステマティック・レビュー機能*が使用可能である。

*Elicitが自動で選択した、 最大500件の関連論文、 必要な論文の絞り込みができる。 手持ちのPDFのアップロードや文献管理ソフトzoteroの連携機能もあり。 その後スクリーニングと絞り込みの手順を進めていくと、 最後に最大40件の論文からなるレビュー (該当論文の紹介) を作ってくれる。

❷OpenEvidence

臨床に特化した医療情報プラットフォーム。 これも臨床疑問を入力すると、 引用つきの文章で回答が返ってくる。 米国医師国家試験を100%の精度で解答するなど精度が高い。 加えて、 医師は無料・無制限で利用できる。

NEJMやJAMA Networkなどがパートナーとなっており、 ペイウォールの課題 (後述) を一部克服している。 米国医師のなんと40%以上が日常的に使用しているそうであり、 今後覇権サービスとして君臨する可能性がある。

❸Consensus

科学文献を対象としたAI検索エンジン。 ユーザーのクエリに対してピアレビューされた論文から洞察を抽出・凝縮し、 迅速に回答を提供する。

臨床疑問や一般的な科学質問を入力すると、 関連論文のリストに加え、 合意度を視覚的に示す"Consensus Meter"*が表示され、 研究の全体像を素早く把握できる点が特徴的である。

*Yes/No/Possiblyのバー形式で表示される。

❹FutureHouse

AIを活用した科学発見の自動化を目指す非営利研究ラボ。

複雑な科学分野での研究をAIエージェントで加速させることをミッションとしており、 目的に応じて各エージェント*を試すことができる。 各エージェントAPIも使用可能。

*エージェントは以下の通り。

Crow : 一般的な文献検索と簡潔な学術回答

Falcon : 文献レビューによる構造化されたレポート生成

Phoenix : 分子提案・合成解析などの化学実験計画。 ただし、 実験的段階である。

Owl : 先行研究の有無チェックおよび新規性の評価

❺Perplexity

2022年に登場した、 AI搭載の 「回答エンジン」。 文献レビューや臨床疑問への応答に特化したツール群とは異なり、 広範なトピックを対象に検索するツールである (Google検索に近い)。

その特性から、 論文だけでなく一般のコラムや社説などが引用元になってしまうこともある。 そこで、 裏技の 「ドメイン指定のテクニック」 を紹介したい。 検索文の最後に、 "/site:pubmed.ncbi.nlm.nih.gov" といれる。 すると、 PubMedのタイトルとアブストラクトから検索をかけてくれる。

情報が乏しい場合など、 PubMed以外の情報源が提示されることもあるので注意。

❻Felo

日本・東京発のFelo Inc.が2024年に立ち上げた多言語対応の検索系AI。 Perplexityと同様、 専門的な臨床ツールではなく汎用型の検索ツールである。

他のサービスが基本的に英語での検索を前提としているのに対し、 Feloはユーザーの母語 (日本語を含む) で自然言語クエリを入力可能である。

Perplexityは日本語のクエリをいれると、 日本語で書かれた情報を優先的に検索する。 この点がFeloと異なる。

Feloも "/site:pubmed.ncbi.nlm.nih.gov" でドメイン指定が可能である。 この場合は、 クエリを英語で入力する必要がある。

AI検索の限界と課題

「ペイウォール」 という構造的な壁

AI検索サービスの最大の限界点が 「ペイウォール」 である。

医学系ジャーナルは、 記事を購入しないと論文の本文が読めないものが多い。 本文にアクセスできない場合、 タイトルとアブストラクトのみを参照するので抽出される情報が薄くなる。 逆に、 無料で読めるオープンジャーナルには豊富なテキストがあるため、 検索AIの出力結果がオープンジャーナルに大きく引っ張られる。

その結果、 「キー論文からの情報は乏しく、 質的に怪しいレビュー論文の内容ばかりが反映された、 イマイチなまとめが返ってくる」 なんてことが往々にして生じる。 各種ツールに搭載されているDeep Research*機能も、 それっぽいレビューをドヤ顔で出力してくるが、 上記の理由によりほとんど使い物にならない。

*時間をかけて検索し、 長文のレポートを出力する機能。 作成に数分~数十分かかる上、 出力結果や引用文献の目視での確認が必要 (結果的にすごい時間がかかって全然楽にならない)。

出版社からしたら、 有料の記事を勝手にAIに読まれて情報を抽出されたらたまったものじゃないだろう。 ペイウォールは現在の出版界における構造上の制約であって、 技術革新では超えられない壁である。

AI検索ツールの取り組みと、 ユーザーができる対応策

OpenEvidenceは提携先を拡大することで、 この課題を克服しようとしている意図を感じるが、 現時点ではやはりオープンジャーナルに引っ張られる。

PerplexityやFeloで前述のPubMedドメイン指定技を使うと、 サブスクリプション/オープンを均等な重み付けにできる*ので、 オープンジャーナル偏重は回避できるが、 本文は読めてないため、 どうしても見落としは生じてしまう (それでも、 やらないよりはだいぶマシである)。

*いずれもタイトルとアブストラクトのみを参照するため。

Dr. 松井のAI活用スタイル

ElicitやOpenEvidence、 Consensus、 FutureHouseは一時期しっかり使っていたが、 今ではぜんぜん使わなくなってしまった。

メインはGPT-5

そこで今は何を使っているかというと、 2025年8月に登場したGPT-5*である。

*OpenAIのフラッグシップモデル。 ChatGPTから使用可能。

プロンプトの例を示す。 ぜひご自身の専門領域で試してみて欲しい。 もちろん日本語で使用可能である。

{知りたいこと : 例えば 「睡眠関連摂食障害の治療薬」 や 「睡眠不足だと疲労感が増すことを支持する論文」 など}をウェブサーチして教えてください。 PubMedに掲載されている論文から探して。

なぜ精度が高いのかは不明である。 被引用数やインパクトファクターを参照するなど、 人間的な探索を内部的に行う仕組みになっているのではないかと推測している。

余談だが、 Grok-4も悪くない。 今のところは、 ClaudeやGeminiよりも良い印象である。 先に紹介したプロンプトと同じものが使える。 セカンドオピニオンに。

補助的にPerplexityとFeloを使用

PubMedにドメイン指定をする技が使用可能なPerplexityやFeloも、 補助的に使用している。 とにかく速いから、 がその理由である。

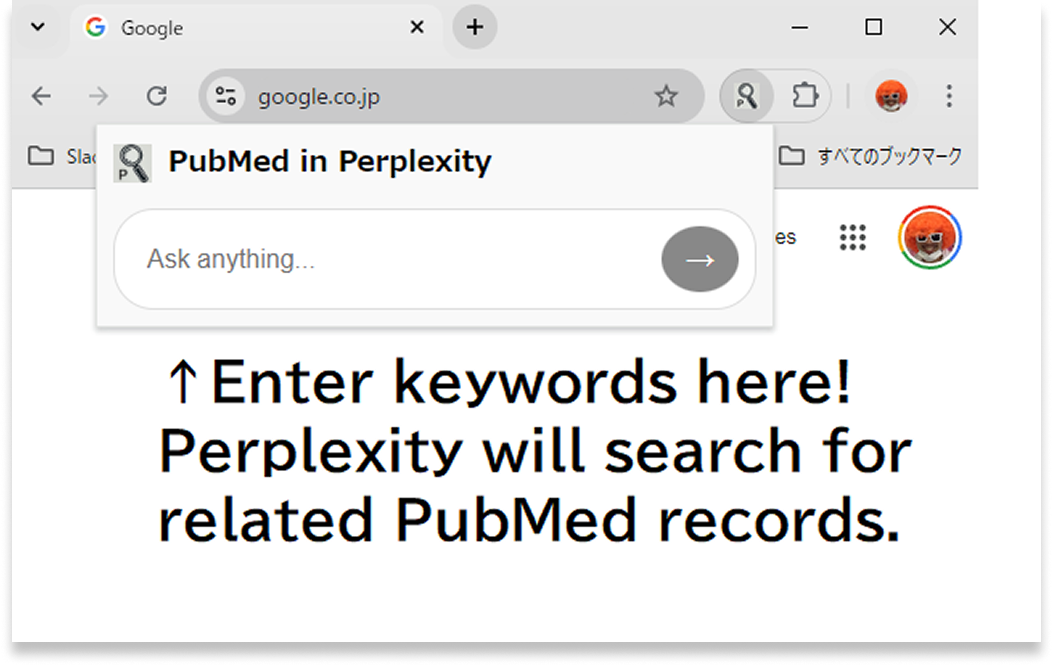

なお、 この技は毎回 "/site:pubmed.ncbi.nlm.nih.gov" を入力する手間がある。 そこで、 自動で挿入できるChrome拡張機能"PubMed in Perplexity"を作成・公開した。

(PubMed in Perplexityより引用)

上図に示すように、 ブラウザに固定することで右上にアイコンが出現し、 思いついたらすぐ検索でき、 一瞬で結果が返ってきて体験が良い。 ぜひ活用いただきたい。

多くの検索ツールを紹介しながら、 結局 「GPT-5すごい」 という結論で恐縮だが、 生成AI時代、 SOTA (state-of-the-art : 現時点で最も優れた性能のもの) はどんどん塗り替えられていくのが常である。 いろいろ触ってみて、 自分のベストなやり方を見つけて欲しい。

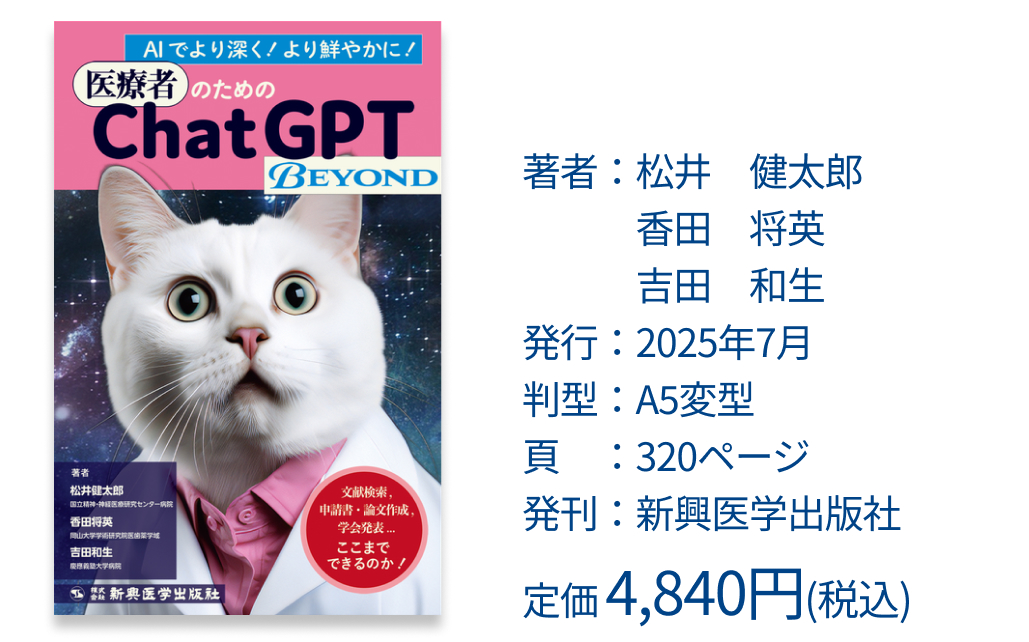

松井先生執筆の書籍はこちら!

医療者のためのChatGPT BEYOND

文献検索、 申請書・論文作成、 学会発表… ここまでできるのか!

2025年7月発刊!画像解析・音声入力・PDF要約など最新生成AI機能を紹介。 研究・論文作成のみならず科研費申請まで踏み込んだ、 プロンプト&画面キャプチャ満載の超実践書。

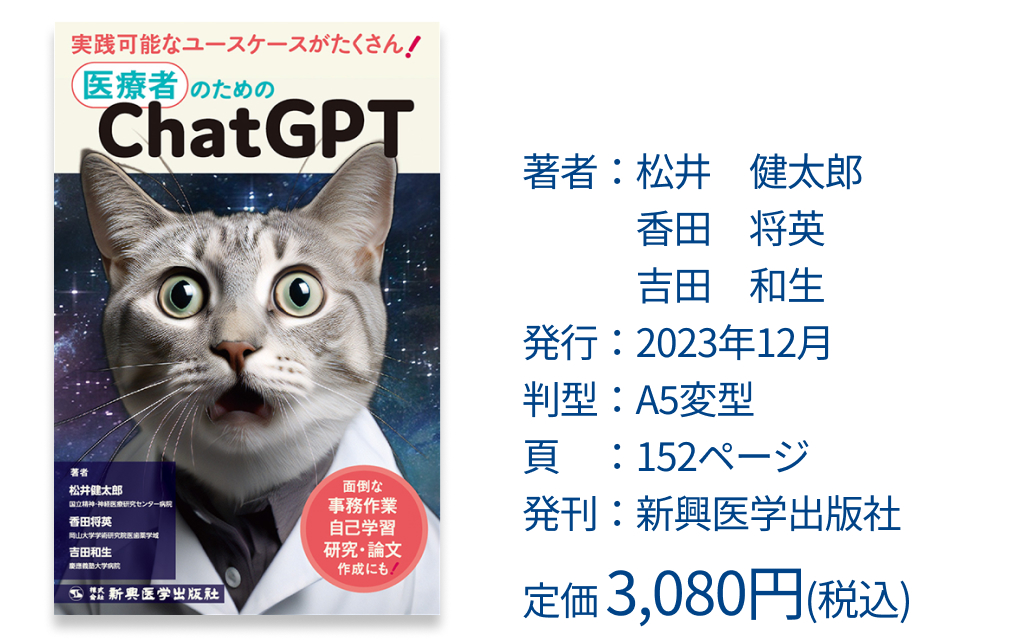

医療者のためのChatGPT

面倒な事務作業、 自己学習、 研究・論文作成にも!

現役医師3名が等身大Tipsを凝縮。 ChatGPT初心者の医療者へ、 アカウント登録からメール文案・当直表作成まで"まず試したい"事務・臨床タスクを丁寧に解説。

眠りのメェ~探偵 睡眠薬の使い方がよくわかる

不眠症Q&A、 症例別“処方の型”、 漸減・中止法など明日から使える実践知を凝縮し、 薬剤選択に根拠と自信をプラス。

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。

あなたは医師もしくは医療関係者ですか?

HOKUTOへようこそ。当サイトでは、医師の方を対象に株式会社HOKUTOの臨床支援コンテンツを提供しています。