ポスト

CRPCの遺伝子パネル検査はどのタイミングで提出する?

なぜ検査のタイミングが重要?

CGP検査の保険適用が 「標準治療後 (終了見込み)」 と定められているため

体細胞変異検出のため、 CGP検査が必要

がん遺伝子パネル検査には、 治療薬の使用可否を判断するコンパニオン診断 (CDx) 機能と、 治療選択肢を探索的に広げるがんゲノムプロファイリング (CGP) 機能がある。

去勢抵抗性前立腺がん (CRPC) の治療方針を決定する上で重要なBRCA変異には、 生殖細胞系列の変異と体細胞変異がある。

前立腺がんにおいて、 CDxの1つであるBRACAnalysis® CDxがPARP阻害薬オラパリブの適応判定に用いられる。 しかし、 CRPCではBRCA変異の約50%が体細胞変異であり、 生殖細胞系列のみを対象とするBRACAnalysisでは検索が不十分である。 そのため、 CGP検査の実施が強く推奨される。

詳しくはこちら

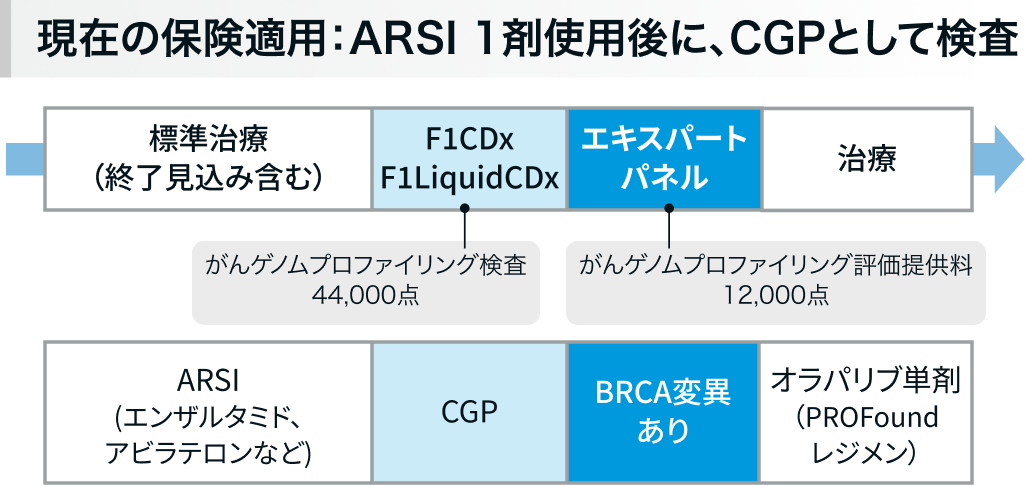

CDxとしての実施には保険適用上の問題も

また、 現状の診療報酬制度では、 遺伝子パネル検査をCDxとして治療前に実施すると医療機関側に大きな経済的負担が生じるリスクがあるため、 実臨床では実施していない。

このような背景から、 CRPCの遺伝子検査はCGP検査として実施するのが一般的である。 しかし、 保険適用上、 CGP検査は 「標準治療が終了した、 または終了が見込まれる」 患者が対象となる。

詳しくはこちら

遺伝子パネル検査のコンパニオン診断と"みなしコンパニオン"機能

CRPCにおいては、 この 「標準治療の終了 (見込み) 」 の解釈と提出タイミングが、 実臨床における重要な判断ポイントとなる。

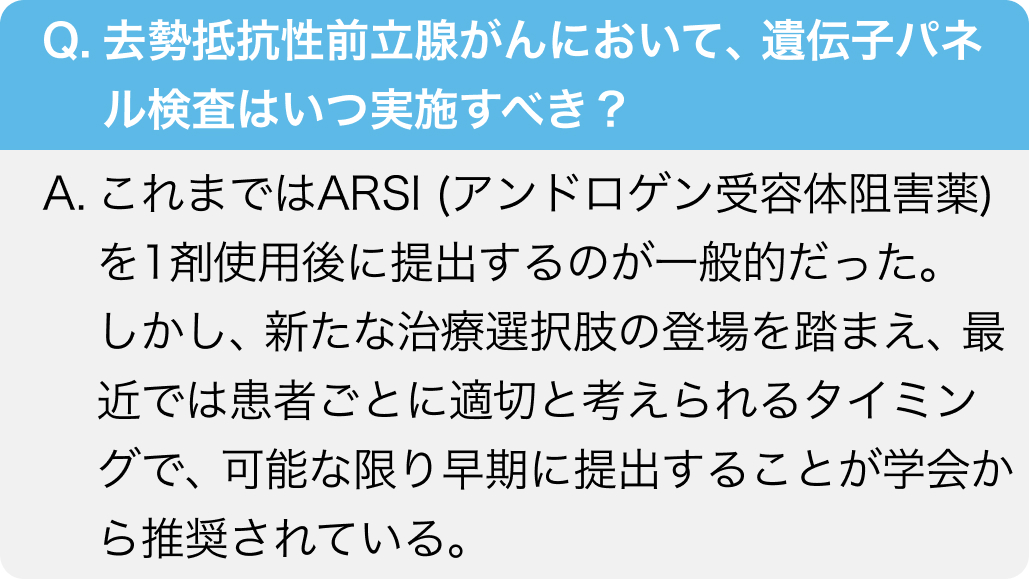

早期化する検査タイミング

これまでは、 2024年3月に日本泌尿器科学会より発出された 「前立腺癌におけるPARP阻害薬のコンパニオン診断を実施する際の考え方 (見解書) 改訂第6版」 ¹⁾を踏まえて、 CRPCにおけるCGP提出の標準的なタイミングは 「エンザルタミドやアビラテロンといったARSIを1剤使用した後」 とされてきた。

このタイミングであれば、 CGPの保険適用の条件を満たし、 検査結果に基づきオラパリブなどの後続治療の検討が可能となる。

(文献1や著者提供資料を基に編集部作成)

治療選択肢の拡大で、 1次治療前の検査が求められている

現在、 ARSI後の治療として承認されているのはオラパリブ単剤であるが、 CRPCの1次治療として2023年にはPROpelレジメン (アビラテロン+オラパリブ) ³⁾、 2024年にはTALAPROレジメン (タラゾパリブ+エンザルタミド) ⁴⁾が承認され、 CRPC治療における選択肢は拡大している。

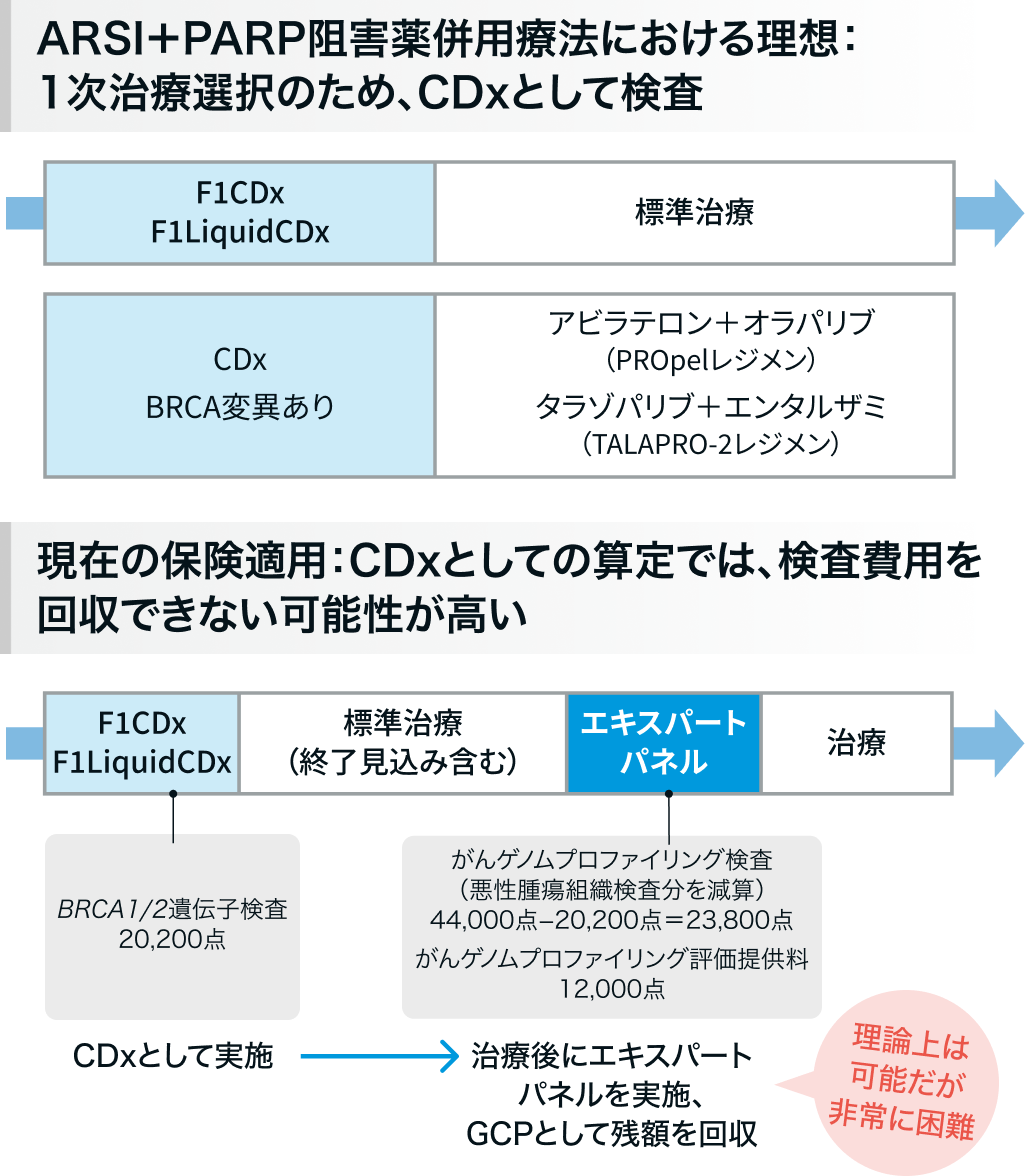

本来であれば、 1次治療選択のためにCDxとして検査することが理想である。 しかし、 現時点ではCGP検査の保険適用が 「標準治療が終了または終了見込みの患者」 に限定されており、 1次治療前の検査はCDxとしての算定となり検査費用を回収できない可能性が高い。

そのため、 実臨床では依然として 「PROfound試験に相当するタイミング (ARSI使用後)」 で提出している症例が多いのが現状である。

(文献1や著者提供資料を基に編集部作成)

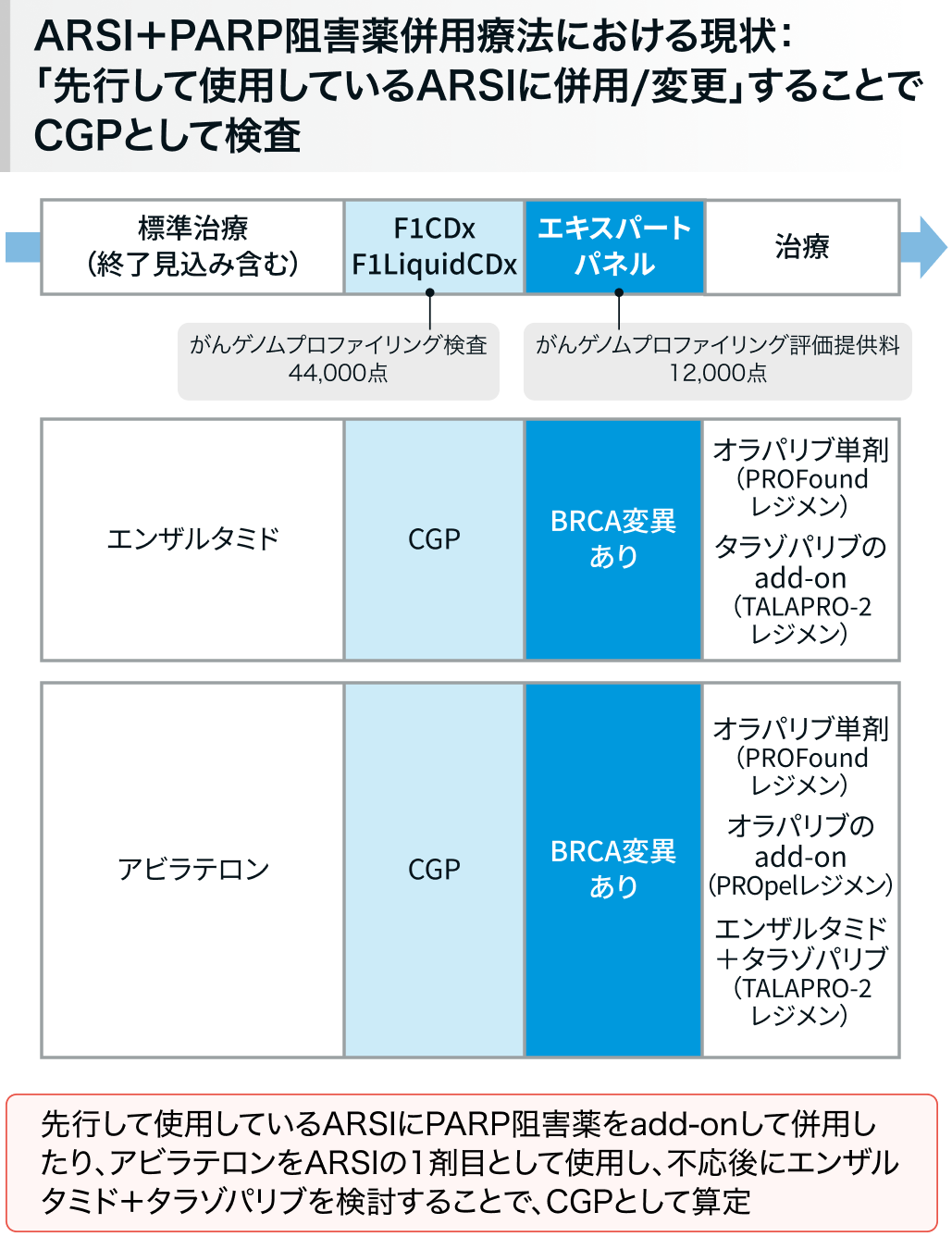

なお、 PROpel試験やTALAPRO-2試験の結果、 ARSIとPARP阻害薬の併用療法により全生存期間 (OS) の大幅な改善が認められており、 実臨床の現場では、 先行して使用しているARSIにPARP阻害薬をadd-onする形で併用する例も増えてきている。

また、 アビラテロンをARSIの1剤目として使用した場合には、 アビラテロン不応後にエンザルタミド+タラゾパリブの併用療法を検討可能である*。

*TALAPRO-2試験で該当患者が含まれているため。

(文献1や著者提供資料を基に編集部作成)

学会提言により早期の提出が推奨された

2025年6月に 「前立腺癌に対するPARP阻害薬の適応判断を目的とした遺伝子検査の至適運用に向けた提言」 が発表され²⁾、 提出の目安として "ARSI を1剤行った後"が実臨床で多いものの、 患者の病勢や次治療への移行可能性を踏まえ、 "可能な限り早期に提出"が推奨とされた。

PROpelレジメン、 TALAPROレジメンはいずれもBRCA変異陽性の1次治療レジメンであり、 本来はCRPC移行前の段階でBRCA変異の有無を把握しておくことが理想といえる。

今後、 HSPCの1次治療としてARSIとPARP阻害薬やAKT阻害薬の併用療法が保険適用となる可能性もあり、 現在承認されているレジメンを適切に活用するためにも、 前立腺がんにおけるCGPのタイミングを再考する必要があると考えられる。

<出典>

1) 日本泌尿器科学会 : 前立腺癌におけるPARP阻害薬のコンパニオン診断を実施する際の考え方 (見解書) 改訂第6版. 2024年3月.

2) 日本泌尿器科学会 : 前立腺癌に対するPARP阻害薬の適応判断を目的とした遺伝子検査の至適運用に向けた提言. 2025年6月.

3) Lancet Oncol. 2023 Oct;24(10):1094-1108.

4) Lancet. 2023 Jul 22;402(10398):291-303.

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。

あなたは医師もしくは医療関係者ですか?

HOKUTOへようこそ。当サイトでは、医師の方を対象に株式会社HOKUTOの臨床支援コンテンツを提供しています。