ポスト

「医学生・研修医のための腫瘍内科セミナー (MOS2025 in Summer)」 についてのご報告

2025年7月26~27日に、 日本臨床腫瘍学会主催による 「医学生・研修医のための腫瘍内科医セミナー (MOS2025 in Summer)」 を開催しました。 同セミナーに参加された専攻医・研修医、 医学生からの報告を下記の通り紹介いたします。

目次

Aグループ / Bグループ / Cグループ / Dグループ / Eグループ / Fグループ / Gグループ / Hグループ / Iグループ

Aグループ

三橋 理名 (東北大学医学部 6年)

腫瘍内科セミナーへの参加を検討している医学生・研修医の皆様に向けて、 私が琵琶湖のほとりで過ごした夏の2日間の体験を記します。

会場のホテルに早めに到着した私は、 湖を一望できるロビーで、 国家試験対策の動画に没頭していました。 1週間後に病院の採用試験を控え、 焦りを抱えたままセミナー会場へ向かいました。

Aグループのテーブルには、 東北や関東、 東海、 関西など全国各地から集まった医学生や研修医が次々と着席し、 自然に自己紹介が始まりました。

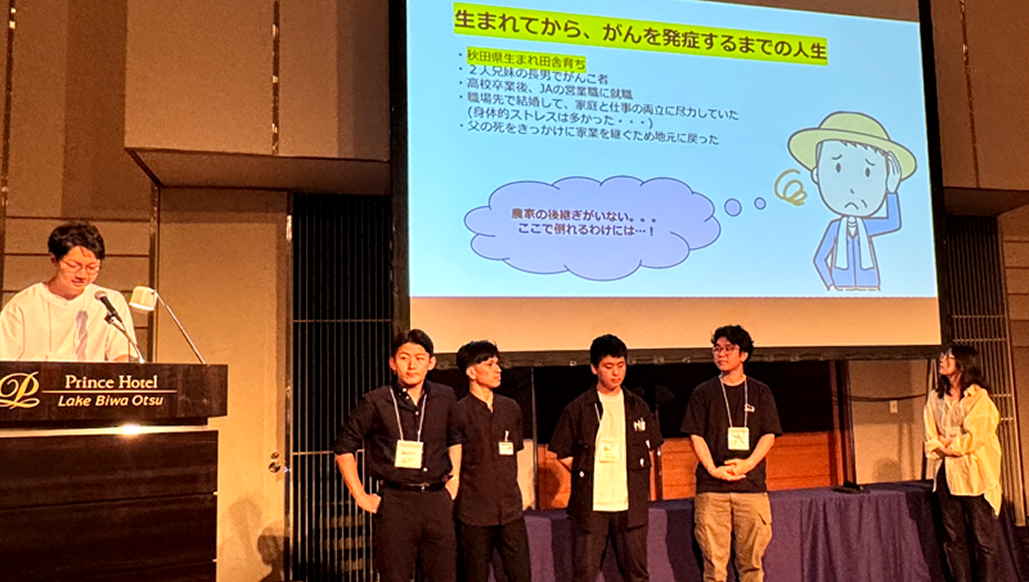

情熱的な開会挨拶の後は、 がん診療に関する講義に続き、 2日間にわたるグループワークが始まりました。 テーマは“Cancer journey”―1人のがん患者の人生と治療経過を創造し、 最後に発表するというものです。 私たちの班は、 根治不能な進行性膵がん患者の“勝部茂雄”を想像し、 その生い立ちや職業、 家族構成、 性格等を話し合う中で、 がんと共に生きる人の幸せを真剣に考えるようになりました。

1日目のプログラムを終え、 部屋から見えた琵琶湖は橙色の夕日に染まり、 湖面を小さな船がゆっくりと滑り、 波紋が幾重にも広がっていました。

2日目は、 勝部さんの治療経過、 そして最期の過ごし方について、 消化器癌専門医の先生に助言をいただきながら検討しました。 膵がんの典型経過や標準治療を調べる中で、 今後学ぶべき知識が多いことを実感しました。 発表会では、 9班それぞれの物語に触れ、 大きな刺激を受けました。

「またどこかで会いましょうね。 」 仲間と別れ、 帰路につきながら、 夏の日差しを反射する琵琶湖の輝きがいつまでも胸に残りました。

ここではグループディスカッションを中心に取り上げましたが、 講義、 ケーススタディ、 キャリアパス講演、 がん経験者の語りなど、 とても充実した内容でした。 1日目の夜には、 参加者や指導医の先生方と夜を徹して語り合う時間もあり、 今後につながる出会いに恵まれました。 最後に、 この貴重な機会を準備してくださった日本臨床腫瘍学会の皆様に心より感謝申し上げます。

Bグループ

大堤 聖香 (東北大学医学部医学科6年)

私がMOS2025夏のセミナーを知ったきっかけは、 大学実習でお世話になった腫瘍内科の先生から 「こんなセミナーがあるから参加してみてはどうかな」 と勧めていただいたことでした。 もともと腫瘍内科を志望しており、 同じ志を持つ学生や研修医の方々と交流し、 第一線で活躍されている先生方の熱い思いに触れたいと考えて参加を決めました。

二日間のカリキュラムの中で最も印象に残ったのは、 グループワーク 「がん患者さんのCancer journeyを創る」 です。 Bグループでは根治不能の進行がん患者さんを想定し、 その方がどのような人生を歩み、 誰と出会い、 病気と共にどう日々を過ごしたのか、 そして周囲の人々はどう感じたのかを想像し語り合いました。

このグループワークで、 私は、 どのCancer journeyもそれぞれの患者さん唯一の旅路があり、 感じることや価値観はまったく異なるものなのだと改めて感じました。 将来、 自分が主治医として患者さんと向き合う時には、 その旅路のひとときを共に並走する医師として、 患者さんやご家族にとって安心できる存在を目指したいと、 決意しました。

また、 がんサバイバーである藤田さんの体験談は、 私の胸に深く刻まれました。 藤田さんは 「自分の病気は根治を狙えるため、 周囲から励ましや期待の声を頂いたが、 自分にはそれが辛かった。 もう頑張れない、 と言えなかった」 と当時を振り返り、 その切実な思いを語ってくださいました。 大学病院での臨床修練実習で患者さんのベッドサイドに立ち、 何を話せばいいのか、 どうやって信頼関係を築けばいいのか分からず、 不安でいっぱいだった自分を思い出しました。

これから医師として診療に携わるときには、 藤田さんの言葉を胸に刻み、 たわいのない会話や挨拶の中でも 「私は話を聞く準備ができています」 という姿勢を、 毎日の中で伝えていきたいと思います。

MOS2025夏では、 臨床腫瘍学会の第一線で活躍されている先生方や、 がんを経験された方、 そして同じ志を持つ仲間たちと、 熱い二日間を過ごすことができました。 率直で温かい交流ができたこの時間は、 私の医師としての道の原点のひとつになると思います。 この経験を与えてくださった先生方、 関係者の皆様に心より感謝申し上げます。 今回得た学びと出会いを忘れず、 医学・医療の発展に貢献できる医師を目指し、 日々努めてまいります。

Cグループ

金子 仁太郎 (東北大学医学部6年)

「じいちゃん、 俺に米作り教えてよ。 」

盛夏の湖畔、 私たちCグループは根治不能膵癌とともに生きる70歳の米農家の男性のCancer Journeyを紡ぎました。 畑仕事や家族関係、 季節の移り変わりといった日常の風景までも織り込みながら治療や療養について考える作業は、 まるで一人の人生をまるごと受けとめるような、 難しく、 静かな覚悟を要するものでした。

私がMOSに参加したのは、 大学の腫瘍内科での実習を通して、 ますます複雑化するEBMの最前線に立つ専門性、 アカデミアとしてのクリエイティビティに魅了されたことがきっかけでした。

しかし、 MOSではそれだけではない腫瘍内科の本質である、 「がんとともに生きる人生を支える」 という側面を学びました。 診断から終末期に至るまで、 患者さんは移ろいゆく非常に多様な苦悩と向き合い続けます。 腫瘍内科医はそうした苦悩に寄り添いながら、 専門性を駆使して 「その人らしい時間」 を守る存在なのだということが、 MOSでの濃い2日間を通して鮮烈に印象に残りました。 特にがん体験者の方のご講演では、 医療者の些細なかかわり方ひとつが患者さんの支えにも、 あるいは大きなプレッシャーにもなるということを深く痛感いたしました。

加えて複数のレクチャーや懇親会での楽しい時間を通して、 市中病院・クリニック・行政・アカデミアといった腫瘍内科医の多様なキャリア・役割についてご教示いただきました。 腫瘍内科医のキャリアは当初の想像よりもはるかに多様であり、 自身の関心に応じて様々な方向で成長の道を切り拓けるということがMOSに参加して初めてわかりました。 そのすべての先生方に共通するのは 「がん患者さんのために」 という一心であり、 私たちも未熟ながらその信念を胸に歩んでいきたいと思います。

MOSは、 がん診療に携わることの意味を仲間と共に真正面から考え、 腫瘍内科の未来を肌で実感する機会をくれました。 今回のMOS運営に尽力くださいました高野利実先生をはじめとする皆様方に、 末筆ながら深く御礼申し上げます。

#MOS2025夏で知り合った志高き仲間たちや偉大な先輩医師の皆様と、 いつか胸を張って共に働ける日を目指して、 私も一歩ずつ成長を重ねていきます。

Dグループ

辻村 拓也 (京都大学腫瘍内科 専攻医)

京都大学腫瘍内科 専攻医の辻村拓也と申します。 このたび、 腫瘍内科セミナーにDグループの一員として参加させていただきました。 私はこれまで日程の都合により当セミナーへの参加の機会に恵まれませんでしたが、 今回ようやく念願叶って参加することができました。 すでに腫瘍内科の道を歩み始めた専攻医として、 少しでも多くの医学生や初期研修医の皆様に腫瘍内科の魅力をお伝えすることを目標に、 2日間のプログラムに臨みました。

本セミナーでは、 グループワークでのケーススタディを中心に、 パネルディスカッションやがん体験者による語りなど、 極めて濃密なプログラムが用意されており、 非常に充実した学びの時間となりました。

パネルディスカッションでは、 厚生労働省、 女性医師、 市中病院、 アカデミア、 在宅診療を行う開業医など、 さまざまな立場から登壇された先生方が、 それぞれのキャリアについて率直に語ってくださり、 自身の将来像を多角的に考える貴重な機会となりました。 とりわけ私にとって印象深かったのは、 市中病院のパネリストとして、 天理よろづ相談所病院 腫瘍内科部長の古武剛先生がご登壇されたことです。

古武先生は、 私が初期研修1年目で腫瘍内科を志すきっかけを与えてくださった恩師であり、 腫瘍内科を病院内に立ち上げていく過程を間近で拝見しておりました。 今回、 「市中病院における腫瘍内科のキャリア」 をテーマに、 立ち上げ期のご苦労や現在に至るまでの実践を共有いただきました。 質疑応答でも多くの関心が寄せられており、 市中病院という選択肢の意義が確実に届いていることを感じることができ、 深い感銘を受けました。

メインとなるグループワークでは、 私は書記として議論の整理に努め、 進行役は筑波大学医学部6年の三瓶直人先生が務めてくださいました。 私たちのチームは、 滋賀県の名産である 「日野菜」 にちなんで、 「日野菜和夫さん (70歳男性) 」 という架空の肺癌患者を設定し、 ステージⅣで骨転移を有し、 Pembrolizumab投与中にirAEによる肺障害を発症したことで、 最終的にBSCに至るまでのPatient Journeyをチーム一丸となって創造しました。

限られた時間の中ではありましたが、 単に病期や治療方針の検討にとどまらず、 患者の解釈モデルや家族関係、 社会的背景にまで丁寧に目を向け、 多角的な視点からの検討を行うことができました。 治療選択においても、 医学生が自らガイドラインを参照し、 Performance Status、 ドライバー遺伝子変異、 PD-L1 (TPS) などの情報を踏まえた上で適切なレジメンを選択しており、 その姿勢に大いに感銘を受けました。

また、 irAE発症後の免疫療法再導入に関する意思決定については、 ロールプレイ形式で模擬インフォームド・コンセントを行いました。 発表時には、 東海大学医学部4年の井上輝海先生が病状説明をご担当くださり、 事前練習の成果もあり、 非常に平易かつ堂々とした発表を披露され、 聴講者一同、 大きな学びを得ることができました。

我々のグループは、 賞を目指していたわけではありませんが、 少人数ながらも和やかで真摯な議論を重ねた結果として、 最優秀賞を頂くことができました。 この成果は、 メンバーの熱意とチームワーク、 そして東北大学腫瘍内科 川上教授、 国立がん研究センター 山中太郎先生をはじめとする指導医の先生方のご指導の賜物であり、 心より感謝申し上げます。 閉会後には、 メンバー全員で記念撮影を行い、 たった1泊2日とは思えないほど濃密な時間を共有し、 かけがえのない絆が築けたと実感しております。

また、 1日目夜の懇親会では、 専門医部会長である高野利実先生をはじめ、 国立がん研究センターで活躍される臨床医や医系技官、 さらには在宅医療を専門とされる開業医の先生方とざっくばらんにお話しする機会があり、 普段接することの少ない腫瘍内科の側面について学ぶことができ、 非常に貴重な経験となりました。

今回のセミナーが、 腫瘍内科という領域に少しでも興味を持っていただく契機となっていれば、 一足先にこの道に進んだ者として、 これほど嬉しいことはありません。 今後、 高齢化が進み、 2人に1人ががんになるとされる時代においては、 どの診療科を志すにせよ、 がん診療とは切っても切り離せないものと考えております。 だからこそ、 これから一人でも多くの医学生・研修医の皆様に、 腫瘍内科の魅力に気づいていただけるよう、 私自身も日々の臨床業務や学会活動を通じて、 末端ながら腫瘍内科のPRに尽力してまいりたい所存です。 もし少しでも関心をお持ちいただけた方がいらっしゃいましたら、 学年を問わず、 ぜひこうしたセミナー等の機会に積極的に参加してみてください。 きっと、 新たな視点や刺激が得られるはずです。

Dグループの皆様、 そして全参加者の皆様が、 将来どの専門領域を選ばれるにせよ、 それぞれのフィールドで存分にご活躍されることを、 心よりお祈り申し上げます。 そしてまた、 どこかで再会できる日を楽しみにしております。 最後になりましたが、 今回の素晴らしいセミナーを企画・運営してくださった関係者の皆様に、 心より御礼申し上げます。

Eグループ

高橋 諒 (秋田赤十字病院 初期研修医2年次)

本セミナーは、 がん薬物療法に関する講義、 様々なキャリアを歩まれてきた先生方によるパネルディスカッション、 そして2日間にわたるグループワークなど、 多彩な構成で実施されました.特に、 実際のがんサバイバーの方による講演は強く印象に残りました。

臨床現場に出てからは、 医学的知識と同等かそれ以上に、 医師と患者とのコミュニケーションの難しさを痛感する機会が増えています。 その中で、 講演にあった 「言えない/癒えない」 というキーワードは心に深く残りました。 医師の前向きな言葉が、 時に患者の不安や本音を口にしづらくさせることがある、 というお話にハッとさせられました。 人生の最終段階に関わることも多い腫瘍内科の診療では、 繊細な配慮と高度なコミュニケーション能力が不可欠であることを改めて認識しました。

多忙な現場で限られた時間の中でも、 いかに信頼関係を築き、 本音を引き出せるかーー今後、 多くの患者さんと向き合う中で、 試行錯誤を続けていきたいと思います。

今回のグループワークでは、 患者背景を一から設定する形式が採用されました。 名前や性格、 生活環境から、 がんの種類や臨床経過まで、 想像力を働かせながら構築していく作業は、 これまで参加してきたセミナーにはない新鮮な体験でした。 我々Eグループでは、 患者の性格や治療に対する思いについて、 各自の医療現場での経験をもとに活発な議論ができたと思います。 一方で、 臨床的な検討の部分では詰め切れなかった点もあり、 今後はEBM能力の向上にも努めたいと感じました。

全国から集まった腫瘍内科志望の学生・研修医との交流も、 大きな刺激となりました。 身近に同じ志を持つ仲間が少ない環境にいる私にとって、 同世代にこれほど優秀で熱意ある仲間がいると知り、 焦りと同時に心強さを感じました。

懇親会では、 立場の異なる多くの方々と意見を交わし、 自らのキャリアを改めて見つめ直す機会にもなりました。 最後に、 このような貴重なセミナーを企画・運営し、 キャリア相談にも真摯に応じてくださった先生方、 そしてグループワークや懇親会でご一緒した皆さまに、 心より御礼申し上げます。

Fグループ

内藤 まり (がん研有明病院初期研修医)

第6回医学生・研修医のための腫瘍内科セミナーに参加させていただき、 誠にありがとうございました。 私は、 将来的に腫瘍内科医としてキャリアを積むことを視野に考えており、 最先端の知識と臨床の現実を学ぶ機会を求めて、 本セミナーに参加いたしました。 2日間にわたる全てのコンテンツが非常に有意義なものでした。

今回のセミナーでは、 腫瘍内科医の多岐にわたる役割について深く知ることができました。 最新の抗がん剤トピックスに関する講義は、 知識のアップデートだけでなく、 今後のがん治療の展望を考える上で不可欠な視点を与えてくれました。 また、 第一線で活躍されている先生方とのパネルディスカッションでは、 研究者として、 臨床医として、 そして一人の人間としての多様なキャリアパスを垣間見ることができ、 将来の自分の姿を具体的にイメージすることができました。

最も印象深かったのは、 グループFで取り組んだグループワークです。 私たちのグループでは、 若年女性のS状結腸癌と肝転移の症例を扱い、 特に 「滋賀びわ子さん」 という患者さんがリンチ症候群と診断された後の問題に焦点を当てました。 遺伝性疾患であるため、 家族 (特に姉や子ども) にどのように伝えるかという 「遺伝的問題」 や、 2人目の挙児を希望している本人の 「妊孕性温存の問題」 について、 深く議論しました。

このグループワークを通じて、 またがん経験者である藤田理代さんの 「Cancer Journey」 の発表を聞き、 若年のがん患者さんが直面する、 仕事や家庭、 出産といったライフイベントと治療の両立の難しさを痛感しました。 患者さんの価値観や人生観を尊重し、 医療者がただ治療を提示するだけでなく、 患者さんの抱える悩みに寄り添い、 共に最善の選択肢を探していくことの重要性を学びました。 架空の人物であれ最終的に、 滋賀びわ子さんが治療を乗り越え、 第2子を授かるというハッピーエンドを迎えられたことは、 私たち医療者が患者さんの人生をいかに深く支えているかを物語っていると感じます。

本セミナーを通じて、 同じ志を持つ全国の仲間たちや、 腫瘍内科の発展に貢献されている先生方と交流できたことは、 何よりの財産です。 今回の貴重な学びを糧に、 患者さん一人ひとりの人生に寄り添うことのできる医師を目指し、 今後も日々精進してまいります。

Gグループ

本条 華奈子 (奈良県立医科大学医学部医学科5年生)

私はこの度医学生として本セミナーに参加しました。 きっかけは、 臨床実習で腫瘍内科を回っていた際、 武田真幸教授にお誘いいただいたことでした。 「綺麗なホテルで全国の腫瘍内科に興味がある学生や先生とお話し出来て、 美味しいご飯があるからおいでよ。 」 と甘い言葉に誘われ、 はじめは軽い気持ちで参加しました。 しかし、 今私は参加して心から良かったと思います。

1日目には、 腫瘍内科を極めていらっしゃる先生方の貴重なお話を拝聴しました。 ケーススタディでは、 実際の症例を元に患者さんやご家族の思いやそれを支える医療チームなど、 検査結果や治療内容だけではないお話を伺いました。 患者さんやご家族の思いに寄り添い、 「患者さんがどういう人生にしたいか」 を大切にした治療計画、 緩和計画を医療チーム全体で考えていくことが必要と感じました。 また、 キャリアパスのお話ではどの先生も患者さんのために熱くお仕事されており、 こんな情熱あふれる医師になりたいと思いました。

グループワークでは、 AYA世代のがん患者さんに関するPatient Journeyについて考えました。 Gグループでは、 生後3ヵ月の子供を育ててながら乳がんに罹患し、 母親も乳がん既往歴があり、 遺伝性乳がんの疑いのある患者さんというとても難しいテーマでした。

がんかもしれないと思った時からPatient Journeyは始まっていて、 自分の体の不安、 幼い我が子をどう育てるかの不安、 がんが遺伝するかもしれない不安、 家族にどう打ち明けるのかという不安など患者さんの気持ちをグループで意見を出し合いながら想像しました。 そして、 初診、 検査、 告知、 治療など細かい場面での患者さんの気持ちを想像し、 治療計画の説明などの風景とともに患者さんの思いを劇風に感情込めて発表しました。

このグループワークを通して、 Patient Journeyでは旅をするのは患者さんだけでなく家族や医療者みんなが共に旅をすること。 そして、 がんは人生の1ページであり患者さんにはたくさんのページや物語があり、 がんが中心になるのではなく、 患者さんが中心であり患者さん自身が様々な物語を作り上げていく、 その手助けを腫瘍内科医は出来るということです。

腫瘍内科という診療科がこんなにも素晴らしいことに気づかしていただいた先生方、 そして未来の腫瘍内科をもっと発展させたいと思う同志達に出会えるという、 大変貴重な機会を賜り本当にありがとうございます。

Hグループ

永田 宗太郎 (九州大学医学部5年)

九州大学医学部5年の永田宗太郎と申します。 私はMOS2025春にも参加させていただき、 そこで高野先生の熱い説明を受け本セミナーへの参加を決めました。 春もその記憶が今でも鮮明なくらい印象的で有意義な時間でしたが、 夏セミナーではさらに刺激的で濃密な2日間を過ごすことができました。

これまで 「臨床でも基礎でも、 とにかく研究に携わってみたいな」 と漠然と考えていましたが、 私より下の学年の学生たちがすでに研究を始め、 成果を出し学会で発表している姿を見て、 動かずにはいられなくなり、 ワーキンググループに立候補しました。

2日間にわたるグループワークでは、 大腸癌と診断された30歳の女性を想定し、 ライフイベントも考慮した治療を考察しました。 分かりやすい発表にするためセリフを交えた物語形式にしようという意見が出て、 医学班、 ストーリー班、 セリフ班に分かれ作成しました。 この分担がうまく機能したのは、 班員全員が積極的でかつ柔軟であったからだと強く感じています。 実際、 発表者もこの寄稿も全て自主的なものでした。

劇の内容にこだわったおかげか私たちの発表はユーモア賞を受賞し、 じゃすもーくんグッズなどをいただきました。 特にじゃすもーくんうちわが個人的に一番嬉しかったです。

受賞の決め手となったであろう患者役の 「ボクたち、 生物選択なんで遺伝のこととかわかってます」 などのセリフは、 私たちHグループの和気あいあいとした雰囲気があったからこそ出せたものであると確信しています。 グループ内に限らず、 腫瘍内科医の先生方や志望する医学生と過ごす時間はとても居心地が良く、 波長が合う様に感じ、 私はより一層腫瘍内科を志す気持ちが強まりました。

最後になりましたが、 私たちのグループでファシリテーターを務めて下さった田村真吾先生、 松本俊彦先生、 慶應義塾大学の髙橋さんをはじめ、 このセミナーに関わられた臨床腫瘍学会の皆様に心から感謝申し上げます。 2日間本当にありがとうございました。

Iグループ

西岡 龍一朗 (天理よろづ相談所病院初期研修医)

2025年7月26日から27日にかけて開催された日本臨床腫瘍学会主催の 「医学生・研修医のための腫瘍内科セミナー (MOS2025 in Summer) 」 に参加させていただきました。 全国から集まった医学生や研修医とともに、 がん診療の最前線について学ぶ貴重な機会となりました。

初日の講義では、 がん医療の変化とがん薬物療法専門医の役割について学びました。 特に免疫チェックポイント阻害剤の登場により、 がん治療が劇的に変化していることを実感しました。 同時に、 免疫関連有害事象 (irAE) への対応の重要性も理解でき、 腫瘍内科医には幅広い知識と迅速な判断力が求められることを学びました。

最も印象的だったのは 「Cancer Journey」 をテーマにしたグループワークです。 根治不能な進行がん患者、 AYA世代のがん患者について様々な背景を持つ患者のPatient Journeyを作成しました。 医学的な治療だけでなく、 患者の生活、 家族との関係、 社会的な側面まで考慮する必要があることを深く理解しました。

パネルディスカッションでは、 厚生労働省、 女性医師、 市中病院、 アカデミア、 開業医という多様な立場の先生方から、 腫瘍内科医のキャリアパスについて伺いました。 それぞれの立場での挑戦や、 やりがいを聞くことができ、 腫瘍内科医としての多様な可能性を知ることができました。

セミナー終了後の懇親会では、 参加者同士や指導医との距離が近く、 がん診療への熱い思いから日常生活のことまでざっくばらんに語り合いました。 全国から集まった仲間とのつながりは励みになり、 今後の進路選択に大きなヒントを得ました。 このセミナーを通じて、 腫瘍内科医は単に抗がん剤を投与するだけでなく、 患者さんの人生に寄り添い、 最適な治療を提供する総合的な臨床医であることを学びました。

今後も研鑽を積み、 患者さんと家族に寄り添える腫瘍内科医を目指していきたいと思います。 このような素晴らしい学習機会を提供してくださった日本臨床腫瘍学会の皆様に心より感謝申し上げます。

アンケート集計結果

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。

あなたは医師もしくは医療関係者ですか?

HOKUTOへようこそ。当サイトでは、医師の方を対象に株式会社HOKUTOの臨床支援コンテンツを提供しています。