ポスト

【神経内分泌新生物】エベロリムス、 スニチニブの要点

神経内分泌腫瘍 (NET) においては、 mTOR経路や血管新生因子の活性化が分子病態として知られており、 これらを標的とした分子標的薬が治療に導入されている。 本稿では、 日本で使用されている主要な薬剤であるエベロリムスおよびスニチニブについて、 各種臨床試験の成績を基に、 その有効性・安全性の特性と、 副作用マネジメントの要点を概説する。

解説医師・薬剤師

エベロリムス

▶︎レジメンを確認する

エベロリムスはmTOR阻害により抗腫瘍効果を示す。 NETにおける有効性や安全性を検証した研究が、 第III相無作為化比較試験のRADIANT-3¹⁾とRADIANT-4²⁾である。

有効性 : RADIANT-3試験

膵原発の切除不能な進行神経内分泌腫瘍患者410例を対象に、 エベロリムス群207例とプラセボ群203例に割り付け、 主要評価項目として無増悪生存期間 (PFS) を比較した。

PFS中央値はプラセボ群の4.6ヵ月に対し、 エベロリムス群では11.0ヵ月であり、 エベロリムスの優越性が示された (ハザード比 [HR] 0.35、 95%CI 0.27–0.45)。

PFSは、 年齢、 人種、 地域、 ソマトスタチンアナログの使用歴を含むすべてのサブグループにおいて、 エベロリムス群で良好な結果であった。

全生存期間 (OS) 中央値は、 エベロリムス群・プラセボ群ともに未到達であった (HR 1.05、 95%CI 0.71–1.55)。

奏効割合はエベロリムス群で5%、 プラセボ群で2%であった。

有効性 : RADIANT-4試験

消化管または肺原発の切除不能な非機能性の進行高分化神経内分泌腫瘍患者302例を対象に、 エベロリムス群205例とプラセボ群97例に割り付け、 主要評価項目としてPFSを比較した。

PFS中央値はプラセボ群の3.9ヵ月に対し、 エベロリムス群では11.0ヵ月であり、 エベロリムスの優越性が示された (HR 0.48、 95%CI 0.35–0.67)。

PFSは、 年齢、 人種、 地域、 ソマトスタチンアナログの使用歴を含むすべてのサブグループにおいて、 エベロリムス群で良好な結果であった。

OS中央値は、 エベロリムス群・プラセボ群ともに未到達であった (HR 0.64、 95%CI 0.40–1.05)。

奏効割合はエベロリムス群で2%、 プラセボ群で1%であった。

安全性と副作用マネジメント

RADIANT-4試験では、 エベロリムス群で口内炎 (62.9%)、 下痢 (31.2%)、 疲労 (30.7%)、 感染症 (29.7%)、 皮疹 (27.2%)、 高血糖 (10.4%) などの有害事象が多く報告された。 RADIANT-3試験でも同様の傾向がみられた。

口内炎

発現頻度が高く、 Grade 3以上も9%にみられるため注意が必要。 初期対応としてはアズレン含嗽を1日4回以上 (目安6~8回) 行い、 難治性の場合はステロイド含嗽薬や外用薬 (いずれも適応外) も考慮する³⁾⁴⁾。

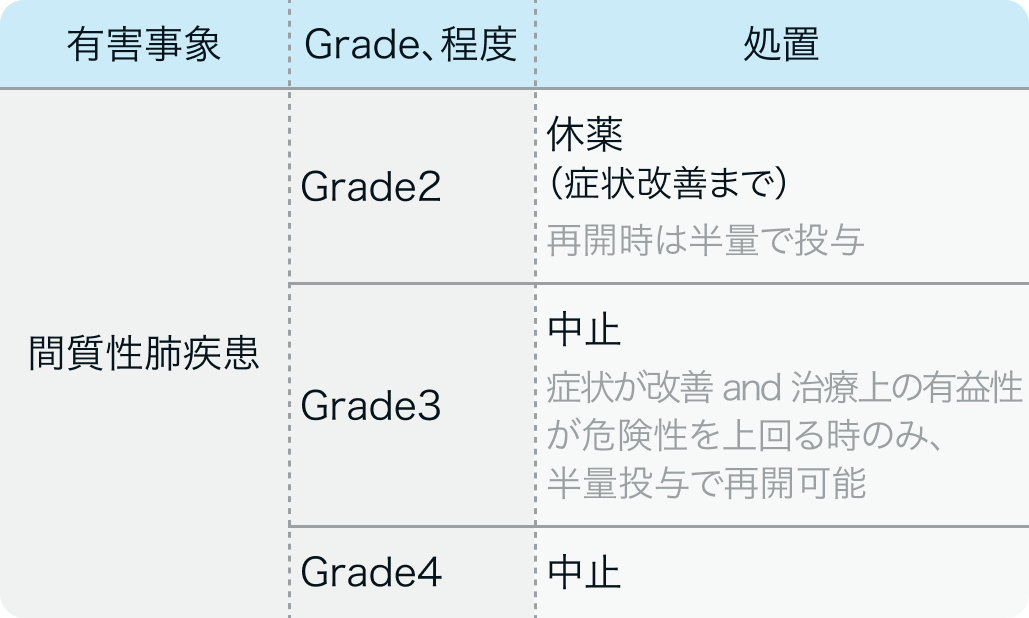

間質性肺炎

発現率は15.8%と高く、 Grade 3以上は1%。 多くは軽症だが慎重な対応が必要。 症状と重症度に応じて減量、 休薬、 中止を検討する。

ワクチン接種

エベロリムス投与中は免疫抑制により生ワクチンの病原性発現リスクがあるため、 接種は禁忌。

スニチニブ

▶︎レジメンを確認する

スニチニブは血管新生阻害により抗腫瘍効果を示す。 NETにおける有効性や安全性を検証した研究が、 第III相無作為化比較試験A6181111⁵⁾である。

有効性 : A6181111試験

切除不能な高分化の膵原発の神経内分泌腫瘍患者171例を対象に、 スニチニブ群86例とプラセボ群85例に割り付け、 主要評価項目としてPFSを比較した。

PFS中央値はプラセボ群の5.5ヵ月に対し、 スニチニブ群では11.4ヵ月であり、 スニチニブの優越性が示された (HR 0.42、 95%CI 0.26–0.66)。

PFSは、 年齢、 人種、 Ki-67 index等を含むすべてのサブグループにおいて、 スニチニブ群で良好な結果であった。

OS中央値は、 スニチニブ群・プラセボ群ともに未到達であった (HR 0.41、 95%CI 0.19–0.89)。

奏効割合はスニチニブ群で9.3%、 プラセボ群で0%であった。

安全性と副作用マネジメント

A6181111試験では、 スニチニブ群で下痢 (59.0%)、 悪心 (44.6%)、 疲労 (32.5%)、 高血圧 (26.5%)、 手足症候群 (22.9%) などの有害事象が多く報告された。

高血圧

Grade 3の発現頻度が約10%と高いため注意が必要である。 発現時期の中央値は15日⁶⁾と投与初期から生じることが多い。 患者には毎日血圧を測定するように指導し、 血圧上昇時は降圧剤を開始する。 降圧剤開始後も血圧コントロールができない場合は、 休薬・減量を検討する。

手足症候群

スニチニブに代表されるマルチキナーゼ阻害薬では、 手足症候群が限局的に発現することが多く、 特に荷重部に好発する。 発赤、 過角化、 疼痛から始まり、 水疱形成へと進展することがある。

発症予防としては以下の対応が推奨される :

- 保湿 : 治療開始前より、 角質軟化作用を有する尿素・サリチル酸含有軟膏、 あるいはヘパリン類似物質やワセリンを用いて手掌・足底の保湿を徹底する。

- 刺激除去 : 摩擦や圧迫などの物理的刺激を避けるよう患者に指導する。

- 角質処理 : 過角化部位のケアを適切に行う。

紅斑や疼痛が出現した場合には、 症状部位に strongestクラスのステロイド外用剤を塗布する。 外用治療でのコントロールが困難な場合は、 休薬や減量を検討する。

スニチニブの用法用量 : 膵神経内分泌腫瘍では 「1日1回37.5mgを連日内服 (適宜50mgまで増量可) 」 であり、 GISTや腎癌の 「4週投与+2週休薬 (1日1回50mg) 」 と異なるため注意。

エベロリムスとスニチニブの使い分け

エベロリムスとスニチニブは適応が異なり、 エベロリムスは消化管原発を含むNETに使用できる一方、 スニチニブは膵原発に限られている。

膵原発では明確な使い分けはないが、 腫瘍縮小を狙う場合にはスニチニブがやや優れる可能性がある。 しかし、 現在ではJCOG1901試験により、 エベロリムス+ランレオチド併用療法の有効性が報告されており、 Ki-67 index高値やびまん性肝転移など予後不良因子を有するNETでは、 本併用療法が優先される。 そのため、 スニチニブは後治療として検討される。

おわりに

本稿では、 エベロリムスとスニチニブの有効性と安全性について、 臨床試験結果を基に解説した。 次回は、 NETに対する殺細胞性抗癌薬について概説する。

出典

- N Engl J Med. 2011;364(6):514-23.

- Lancet. 2016;387(10022):968-977.

- がん治療に伴う粘膜障害マネジメントの手引き 2020年版

- 重篤副作用疾患別対応マニュアル 抗がん剤による口内炎 (令和5年4月改定)

- N Engl J Med. 2011;364(6):501-13.

- スーテント®カプセル-使用成績調査(安全性)結果-

関連コンテンツ

📖 NEN診療のみちしるべ

💊 レジメン

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。

あなたは医師もしくは医療関係者ですか?

HOKUTOへようこそ。当サイトでは、医師の方を対象に株式会社HOKUTOの臨床支援コンテンツを提供しています。