ポスト

【新連載】黄色ブドウ球菌が血液培養から検出!何を考える?

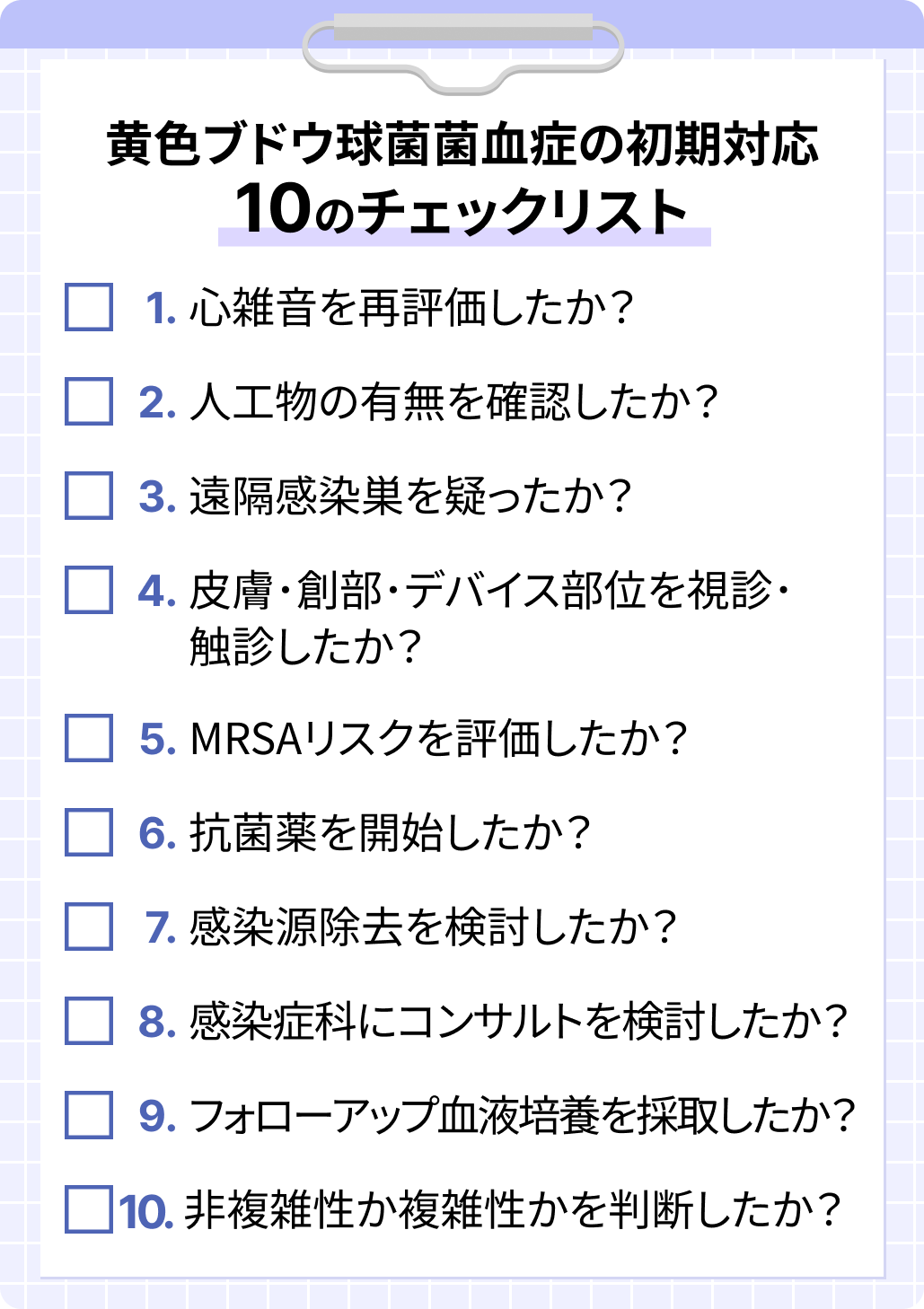

メイヨークリニック感染症科 松尾貴公先生による新連載です。 感染症診療で生じる疑問を、 チェックリストを用いて分かりやすく解説いただきます!

1.「黄色ブドウ球菌はコンタミではない」 と捉える

S. aureusが血液培養で検出されたら、 たとえ1セットでも原則 「真の菌血症」 として対応する。

「たまたま皮膚から混入しただけ」 ではなく、 すでに全身に広がっている可能性がある菌だと理解しよう。

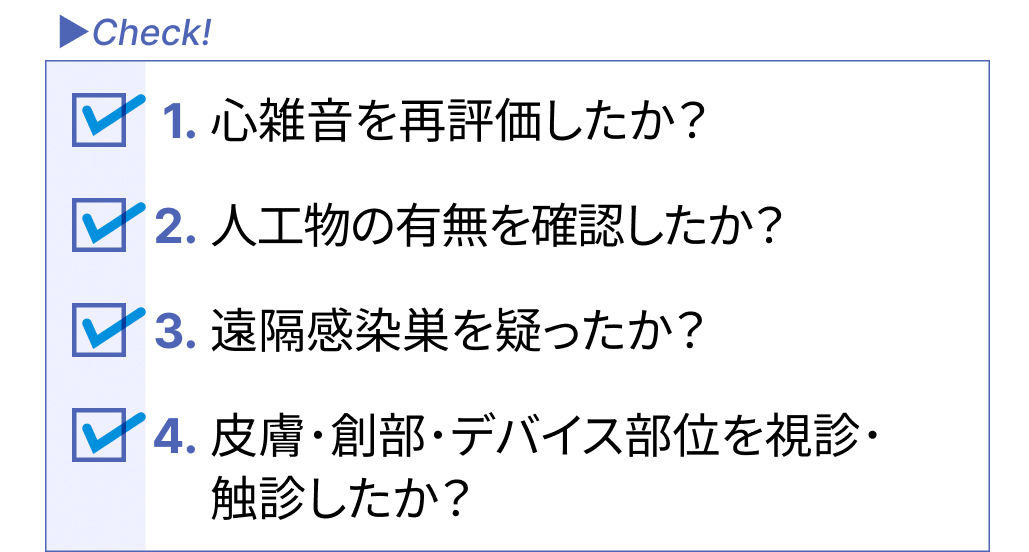

2. 身体所見を丁寧にとりなおす

患者の全身状態と感染のフォーカスを探る。 心雑音の再評価によって、 感染性心内膜炎の可能性を探る。

また、 骨・関節・脳などの遠隔感染巣を疑い、 背部痛・関節痛・神経症状を確認する。

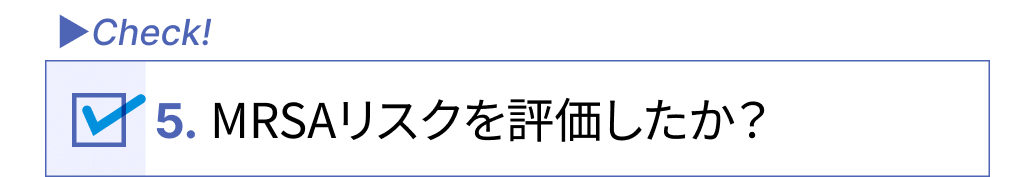

3. MRSAリスクを評価する

既往歴 (MRSA感染、 透析、 施設入所など) や施設・地域の耐性状況を踏まえて判断する。

リスクが高いと判断した場合は、 初期からMRSAカバーを検討する必要がある。

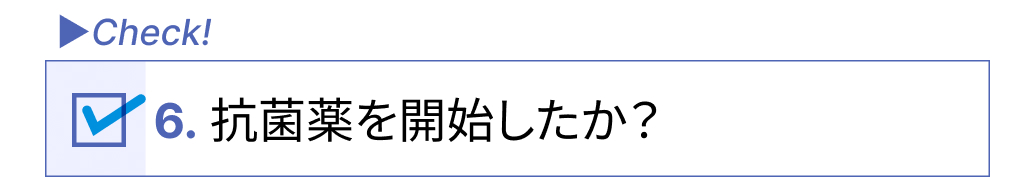

4. 抗菌薬をすぐに開始する

初期治療は、 通常バンコマイシン±セファゾリンを開始する。 感受性が判明したら、 速やかにde-escalatinを行う。

5. 感染源の除去を検討する

CVカテーテルや人工物を、 感染源として除去 (ソースコントロール) すべきかを判断する。

また、 感染巣が膿瘍であれば、 外科的ドレナージの要否を評価する。

6. 感染症コンサルトを検討する

黄色ブドウ球菌に対する感染症コンサルトが死亡率の低下や再発率の低下に寄与することが報告されている。

そのため、 院内に感染症科がある場合には早期に感染症科へのコンサルトを依頼するのが望ましい。

7. フォローアップ血培を提出する

治療直開始後48~72時間後に再度血液培養を採取し、 持続菌血症の有無の判断、 菌血症の陰性化タイミングを確認する。

8. 治療期間の見通しを立てる

非複雑性 (uncomplicated) であれば、 2週間の治療も状況に応じて検討できる。

なお、 非複雑性と判断するには、 以下の条件をすべて満たしている必要がある。

- 持続菌血症がない

(2~4日以内に血液培養が陰性化)

- 速やかに解熱

(抗菌薬治療開始後72時間以内)

- 転移性病巣がない

- 人工物がない

- 感染性心内膜炎がない

上記以外は複雑性 (complicated) と判断し、 治療期間として4~6週間以上を見込む。

また、 感染性心内膜炎があったり、 骨髄炎・人工関節感染がある場合は原則6週間以上と考える。

<参考文献>

・JAMA. 2025 Apr 7. Online ahead of print.

・Clin Infect Dis. 2009 May 15:48 Suppl 4:S254-9.

・Clin Infect Dis. 2023 Nov 30;77(11):e57-e68.

著者 : 松尾 貴公

2011年 長崎大学医学部卒業、 聖路加国際病院初期研修・内科専門研修・内科チーフレジデント・感染症科フェロー・医員を経て2021年 テキサス大学ヒューストン校/MDアンダーソンがんセンターにて臨床留学。 2022年 同チーフフェロー、 2023年 同アドバンストフェロー、 2024年よりメイヨークリニック感染症科の整形外科感染症フェローとして骨関節感染症に特化したトレーニングを行い更なる研鑽を積んでいる。 また、 日本チーフレジデント協会 (JACRA) 世話人を経て、 現在日本感染症教育研究会 (IDATEN) KANSEN JOURNAL編集委員・米国感染症学会 (IDSA) 感染症教育推進委員。 2024年2月よりFebrile Podcast ID Digital Institute (IDDI)のメンバーも務めており、 デジタルデバイスを活用した新しい感染症教育に積極的に取り組んでいる。

「1分間感染症コンサルト」 のアカウントはこちら!

X (旧twitter) : @1min_ID_consult

X (英語版) : @1min_IDconsult

Youtube : @1min_ID_consult

Instagram : @1min_ID_consult

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。

人気のポスト

最新のポスト

あなたは医師もしくは医療関係者ですか?

HOKUTOへようこそ。当サイトでは、医師の方を対象に株式会社HOKUTOの臨床支援コンテンツを提供しています。